ぼけーっと調べ物していたところ、パイプで渡した内容をWeb上にペーストしてくれる『seashells』なるサービス・ツールを見かけたので、ちょっとお試し。

ncで1337ポートにポストするだけでもいけるようだが、クライアントプログラムも用意されているらしい。pipでインストールできる。

pip install seashells

後は、以下のようにコマンドを実行してやればその実行結果をそのままペーストしてくれる。

クライアントプログラムの場合、teeのようにPOSTしつつ標準出力にも出してくれるらしい。

コマンド | nc seashells.io 1337

コマンド | s...

ネットで調べものをしていたところ、『gtop』なるNodejsで書かれたモニタリングツールを見かけたのでちょっと試してみる。

Nodejsで書かれているので、npmコマンドからインストールができる。

# CentOSの場合

yum install epel-release

yum install nodejs

npm install gtop -g

# Ubuntuの場合

sudo apt install nodejs-legacy npm

npm install gtop -g

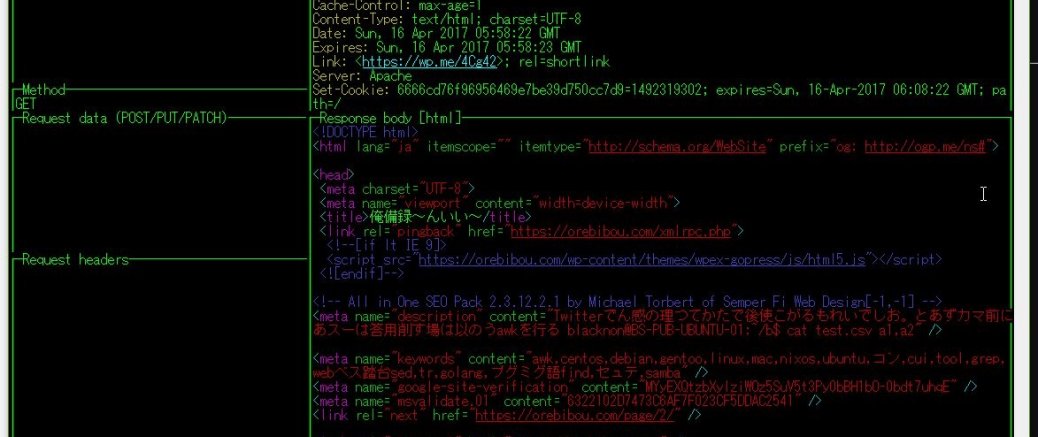

Burpのように、TUIでhttpのリクエストをいじれるツール『wuzz』というものを見かけたので、ちょっと試してみることにした。

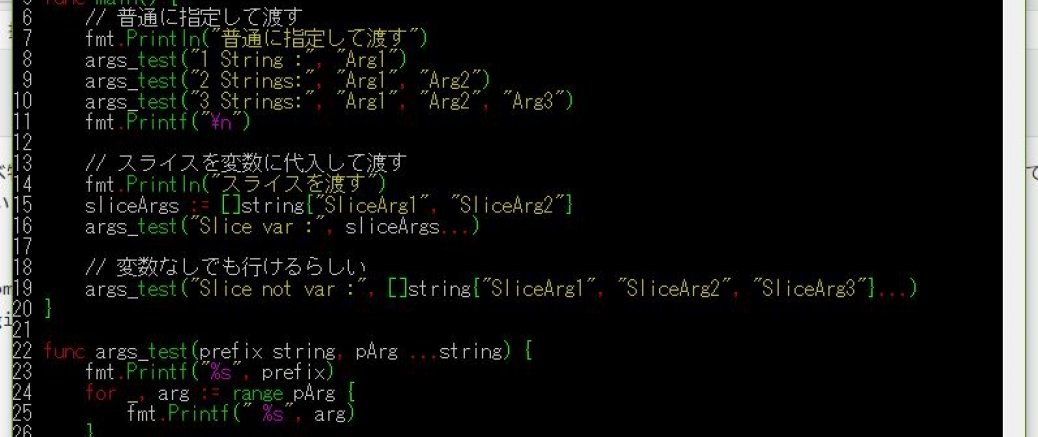

Burpのようにと言ったが、ローカルプロキシとして動作するわけでは無いためブラウザから操作してどうこうするものではない。

Golangで書かれているようなので、インストールも簡単だ。

go get github.com/asciimoo/wuzz

go install github.com/asciimoo/wuzz

ちょっと別件の調べ物していたところ、nanoっぽいターミナルで利用できるテキストエディタ『Micro』と言うものを見かけたので、少し試してみることにした。

Golangで書かれているようなので、Goの環境が整っているのであれば以下のコマンドでインストールできる。

go get github.com/zyedidia/micro

cd $GOPATH/src/github.com/zyedidia/micro

make install

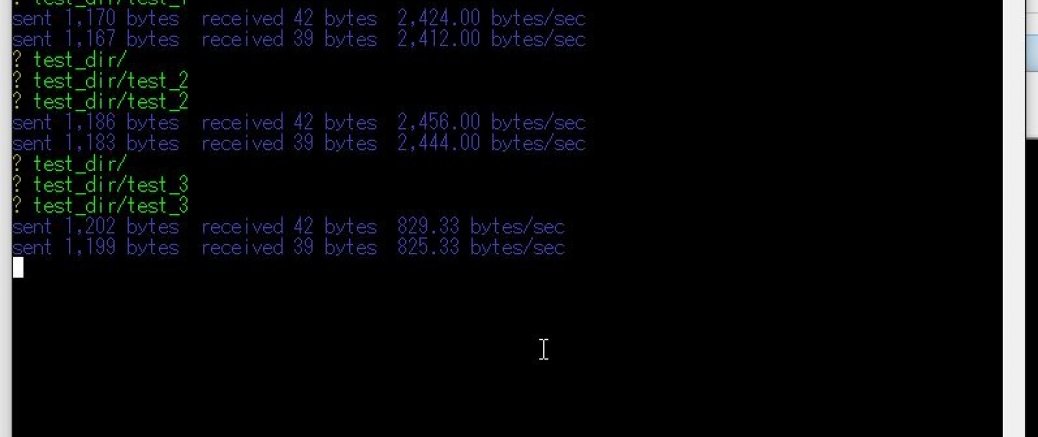

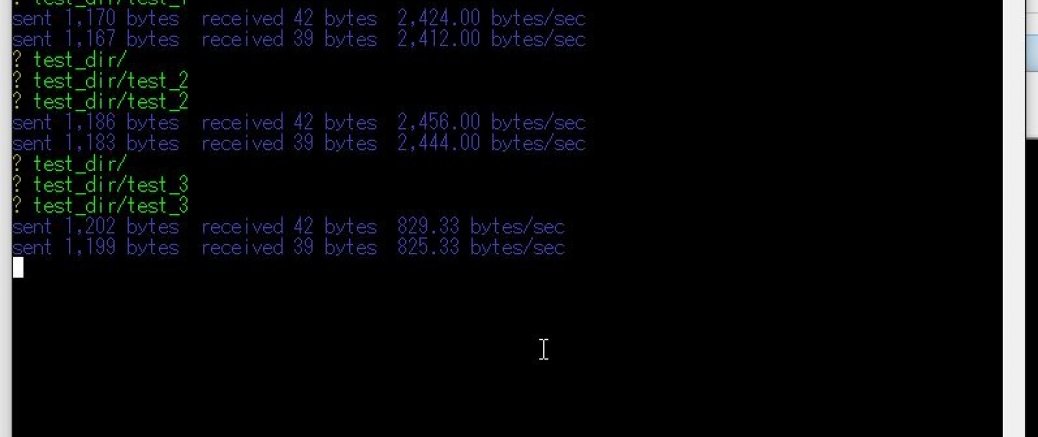

ssh経由でファイルやフォルダを自動同期させる『sshync』というものがあるようなので、触ってみることにした。

Lsyncdと同じようなことができるようで、Starの数は多く評判はよさそう。

Node.jsで書かれているようなので、npmを用いてインストールができるようだ。

中身としてはrsyncとfs.watch()を使っているとのことなので、ファイルの変更を検知したら同期処理が走るようだ。

1. インストール

先ほども記述したように、Node.jsで書かれているのでnpmでインストールができる。

npm install sshync -g

blacknon@BS-PU...

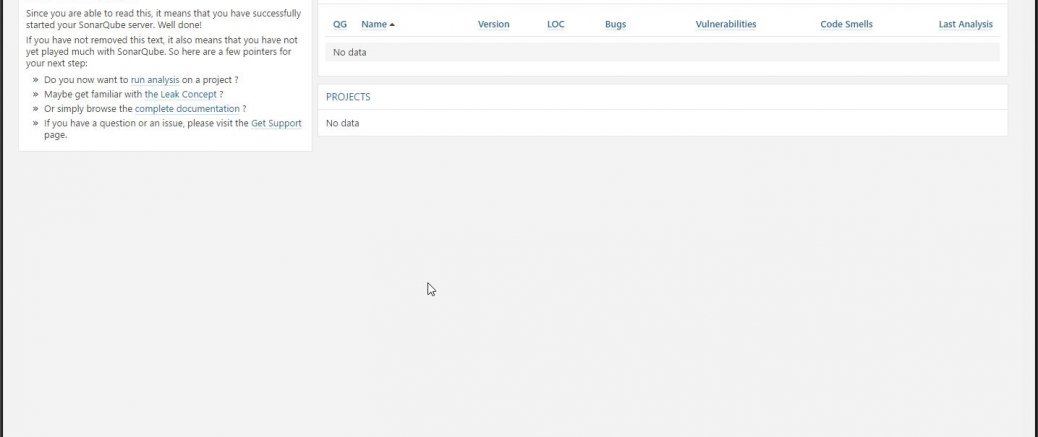

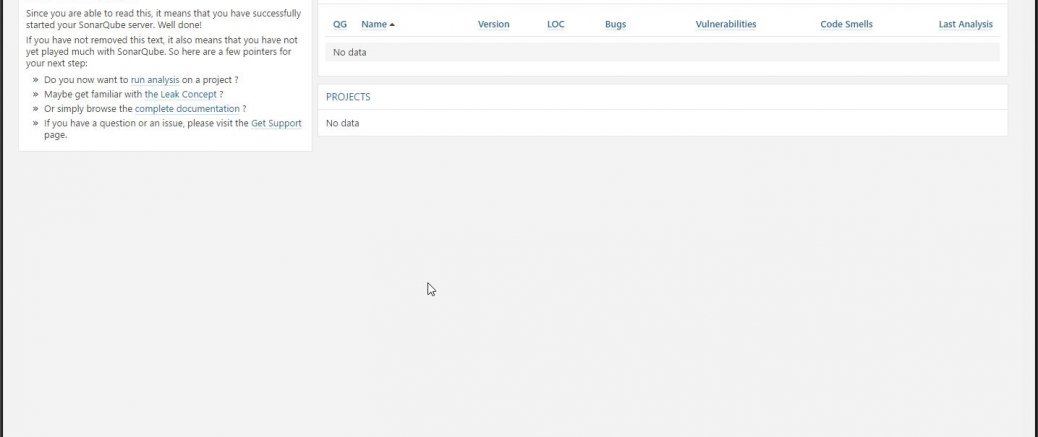

JavaやC、PHPやPythonなど複数言語のソースを統合管理できるツール『SonarQube』なるものを知ったので、試しにCentOS 7にインストールしてみることにする。

『SonarQube』については、以下の概要が詳しい。

なお、すでにSELinux/Firewalldについては停止・無効化しているものとする。

1.前提パッケージの導入

『SonarQube』では、JavaとPostgreSQL(MariaDBはサポート外だが、MySQLも利用できる)を使うのでそれらを導入する。

まず、...

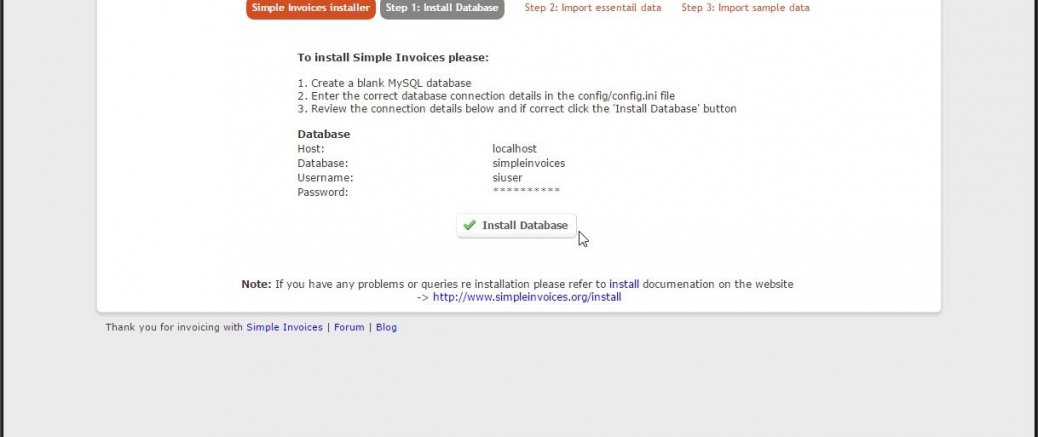

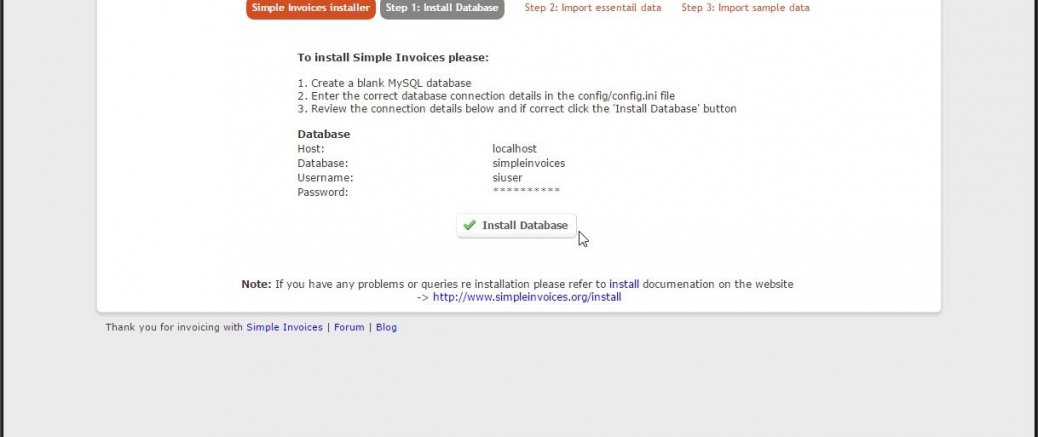

別件の調べものをしていたところ、Webベースのオープンソース請求情報管理システム『Simple Invoices』なるものを見かけた。

請求管理システムというと商用ではいろいろとあると思うのだが、オープンソースのものもあるのかと。

まぁ、日本と海外だと商習慣とか税金とか色々と違いがあるのでそのまま使えるかどうかはわからないけど、とりあえずインストールしてどんなもんかだけ触ってみることにする。なお、今回は検証なので、事前にFirewalldおよびSELinuxは停止住みとする。

(最後に更新されたのが2013年なのだが、大丈夫かな…?)

1.前提となるパッケージのインストール

ま...

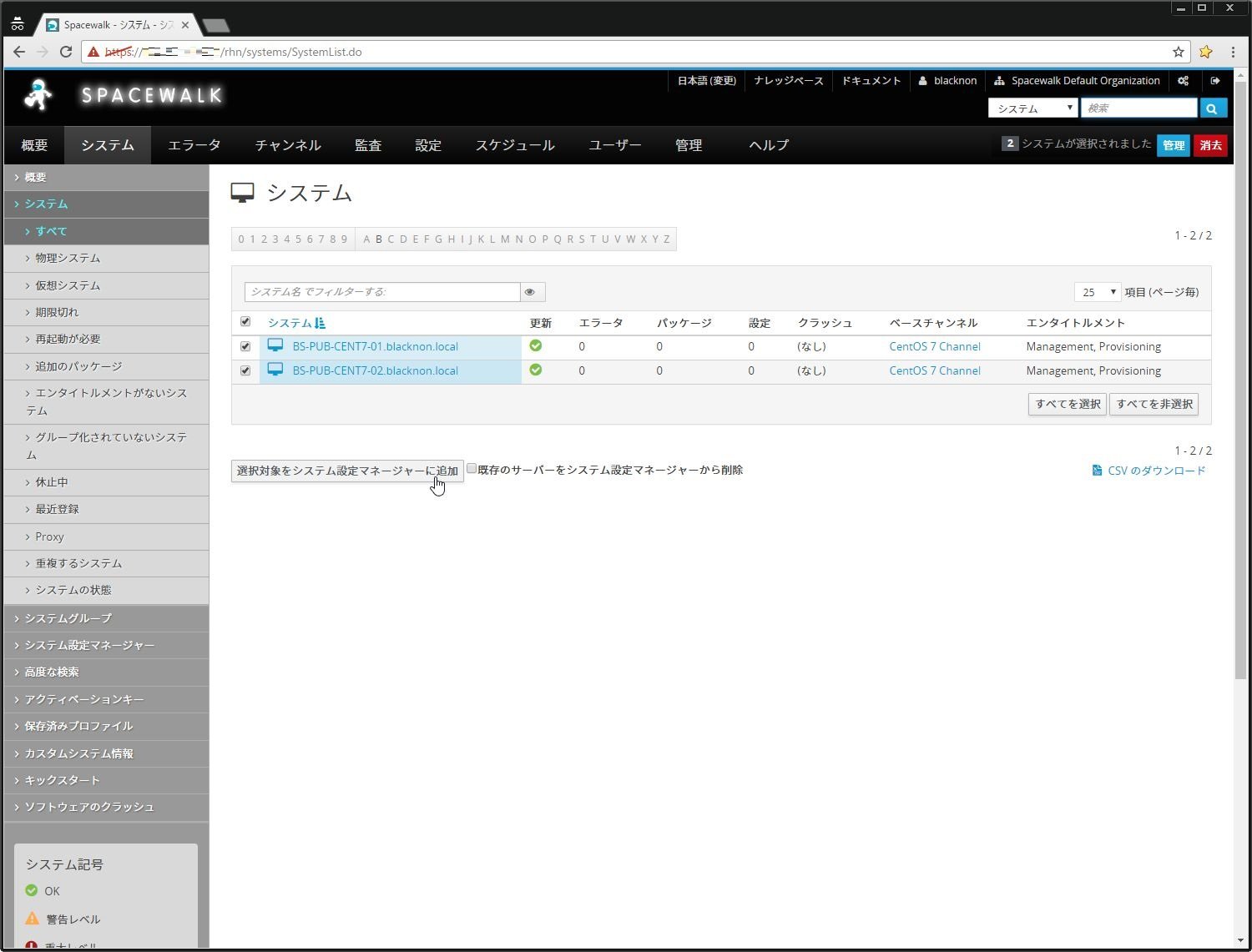

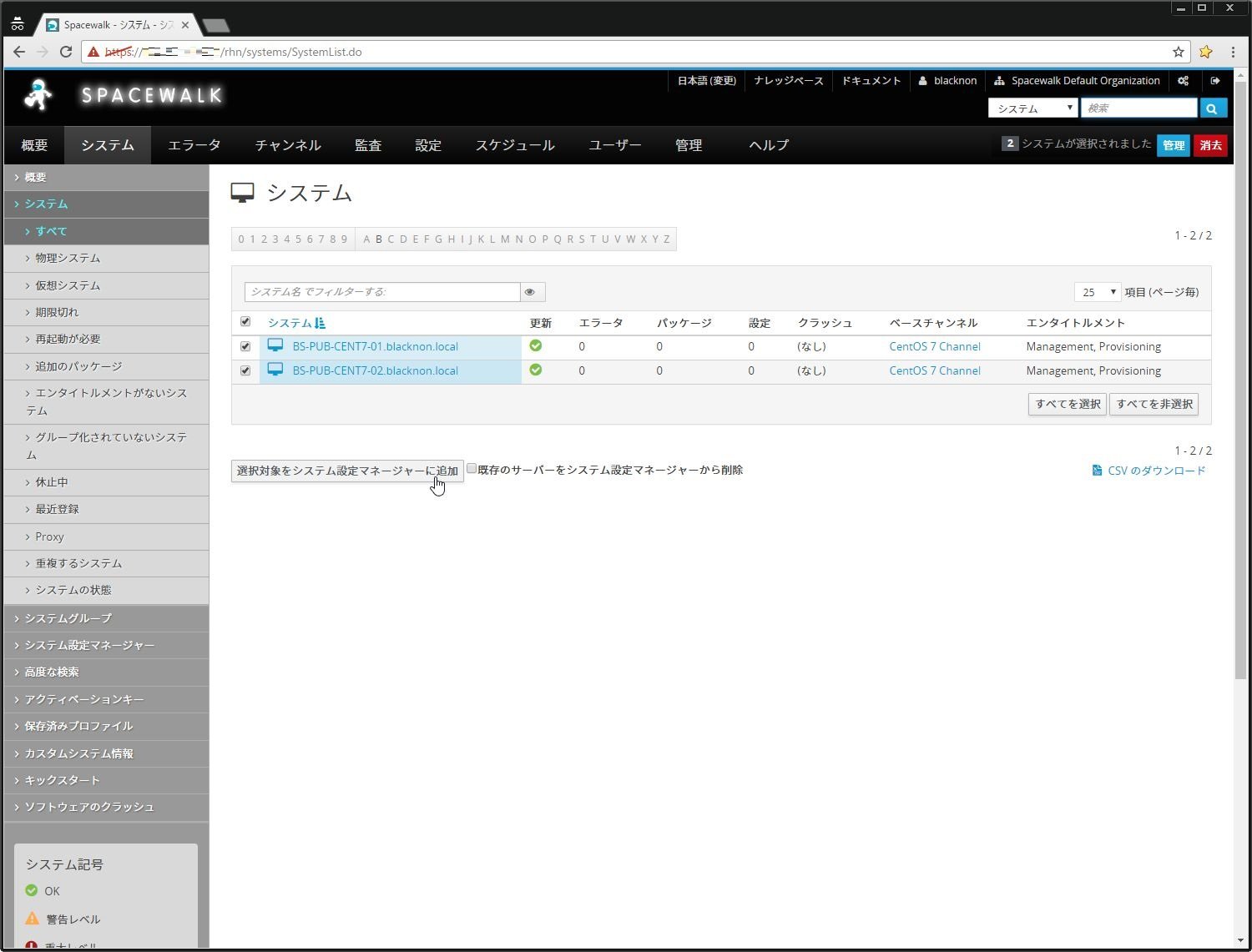

Spacewalkからクライアントにコマンドを実行する場合は、システム設定マネージャでまとめて実行する場合と、クライアント単体での実行の場合の2パターン存在する。

なお、どちらの場合でもosadが必要になるので、事前に設定しておくこと。

1.システム設定マネージャでまとめてコマンドを実行させる

複数のクライアントに対しまとめてコマンドを実行させる場合は、まず対象のシステムをシステム設定マネージャに登録する。

[システム] > [システム]からシステム設定マネージャに追加するクライアントを選択し、「選択対象をシステム設定マネージャーに追加」をクリックする。

システム設定マネー...

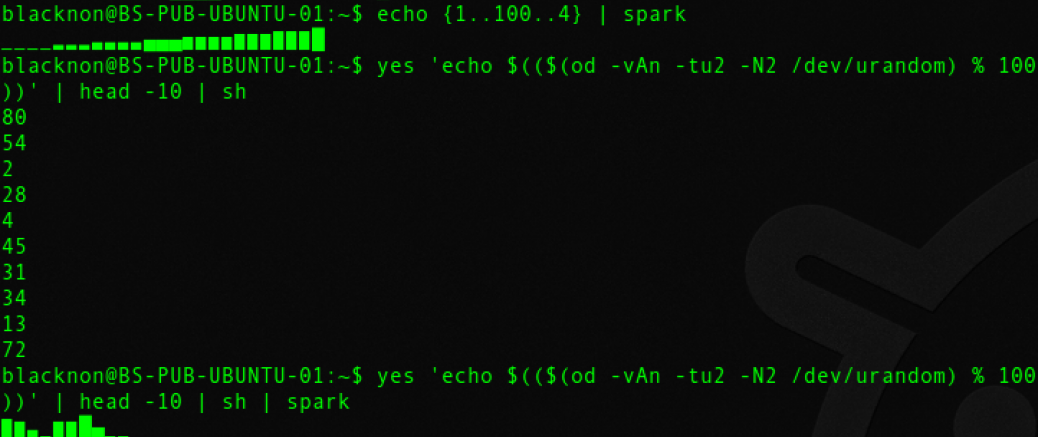

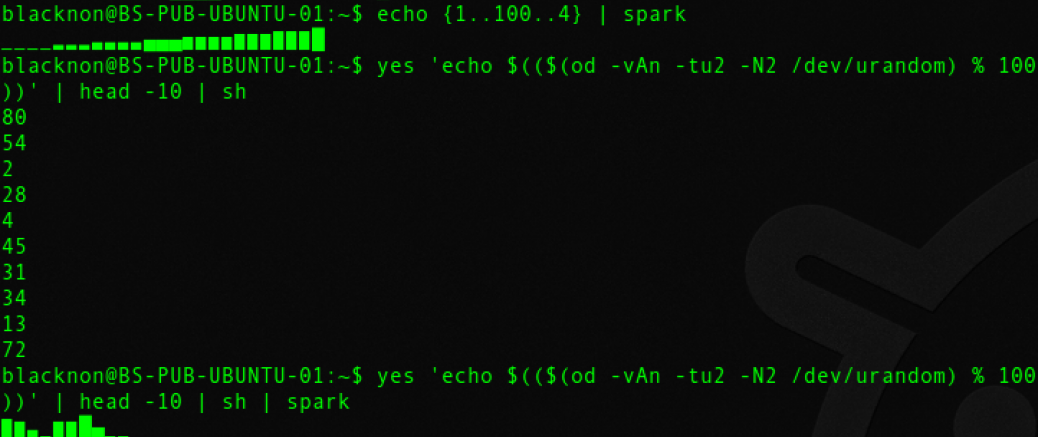

前々から知ってはいたのだが、コンソール上にフォント使ってグラフを描くという『spark』コマンドをインストールしてみる。

シェルスクリプトのようなのだが、フォントをうまいこと使ってグラフを書いてるのでちょっと面白い。

インストールは、以下のコマンドで行える。

sudo sh -c "curl https://raw.githubusercontent.com/holman/spark/master/spark -o /usr/local/bin/spark && chmod +x /usr/local/bin/spark"

前回Spacewalkのインストールを行ったので、今回はそのSpacewalkに管理対象ノード(クライアント)を追加する。

Spacewalkで管理するクライアントには専用のパッケージをインストールする必要がある。今回は、CentOS 7をクライアントとして追加する。

なお、クライアント側がサーバに登録されるよう、事前にサーバ側で設定を行っておく。

1.Spacewalkサーバ側での設定

Spacewalkで[チャンネル] > [ソフトウェアチャンネルの管理]を選択し、「チャンネルの作成」を押下する。

[ソフトウェアチャンネルの作成]画面に遷移するので、チャンネル名やチャ...

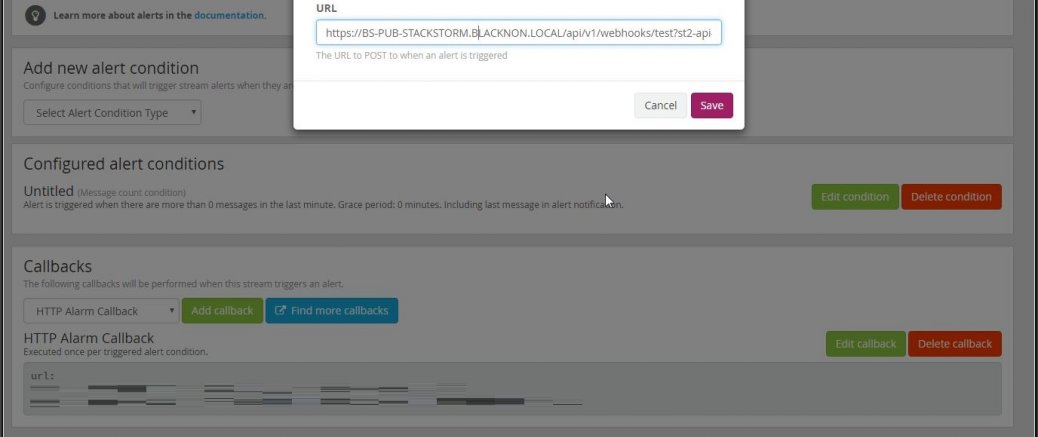

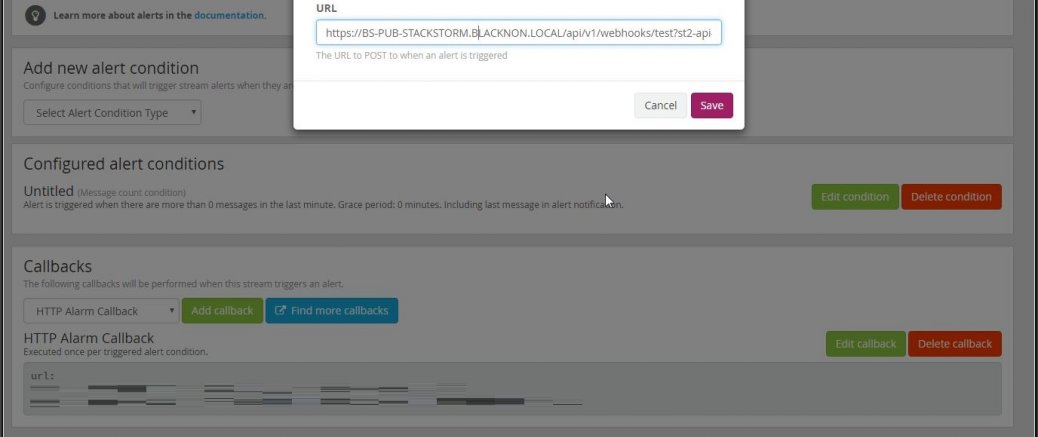

Graylogで、StreamのCallbackで「HTTP Alarm Callback」というのがバンドルされているのだが、これを使うことでStackStormのWebHookにログの内容をポストできるようなので使ってみることにした。

なお、StackStormのある環境はLAN内となるので、事前にプライベート認証局で証明書を発行してStackStormに設定しておく必要がある。

プライベート認証局を用いたSSL証明書の発行については、こちらを参考に設定してもらいたい。

1.ルートCA証明書のインストール

まずは、StackStorm側で設定したSSLをGraylogで利用...

StackStormでは、WebHookからトリガーを受け付けることでPackがないツールとも連携が可能になっている。

確かに、ここにあるPackだけだといろいろと少なかったりするので、この機能はあるとうれしい。

早速テストしてみよう。

といっても、以下のようなテスト用のルールを作成するだけだ。

test_webhook.yml

---

name: "webhook_test"

pack: "default"

description: "WebHook Test Rule."

enabled: true

trigger:...

Linuxからpywinrmを用いてWinRM経由でWindowsを操作する場合、まず以下のコマンドをWindows側で実行しWinRMを有効にする。

winrm qc

winrm set winrm/config/client/auth '@{Basic="true"}'

winrm set winrm/config/service/auth '@{Basic="true"}'

winrm set winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}'

PS C:\Users\Administrator> winrm qc

WinRM サー...

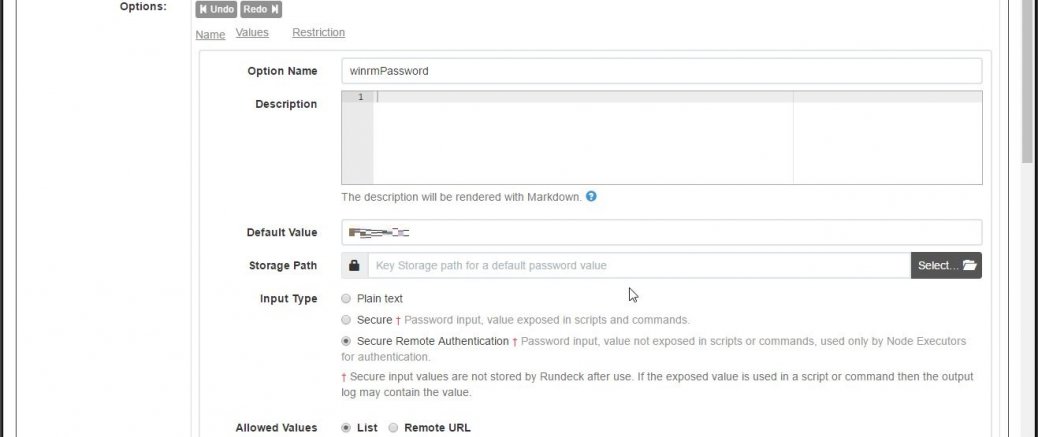

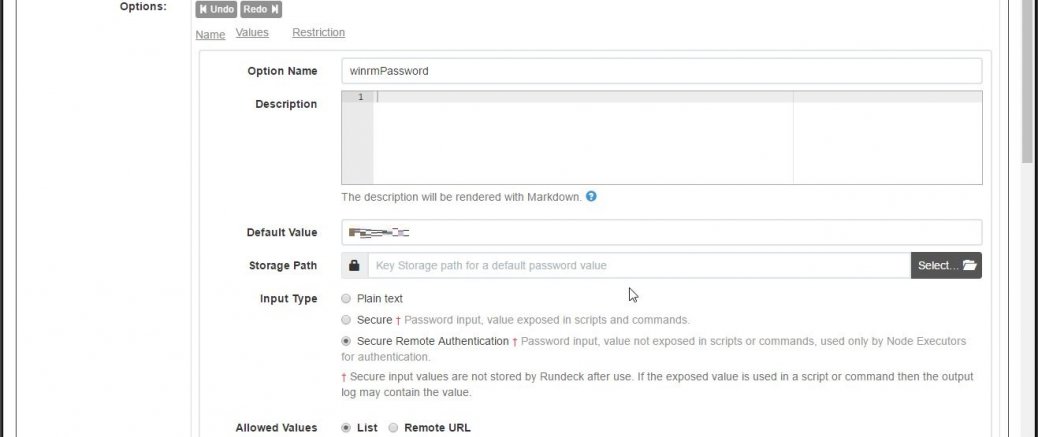

Rundeckでは対象のノードに処理を実施する場合、ssh接続してコマンドを実行するのだが、Windowsに対しジョブを実行する場合はWinRMを使うのがよさそうだ。

Windows 10とかならsshサーバも使えるようになったし、それ使えばいいんだろうけど、いかんせんWindows Server 2008/2012 R2などにはsshサーバの機能はない(OpenSSHとか入れればできる)。

できればWindowsとして提供されている機能でアクセスしたいなぁ…ということで、WinRMを用いての接続をする。

プラグインはこちら。なお、触ってみた限りRundeck側でスクリプトを書いて...

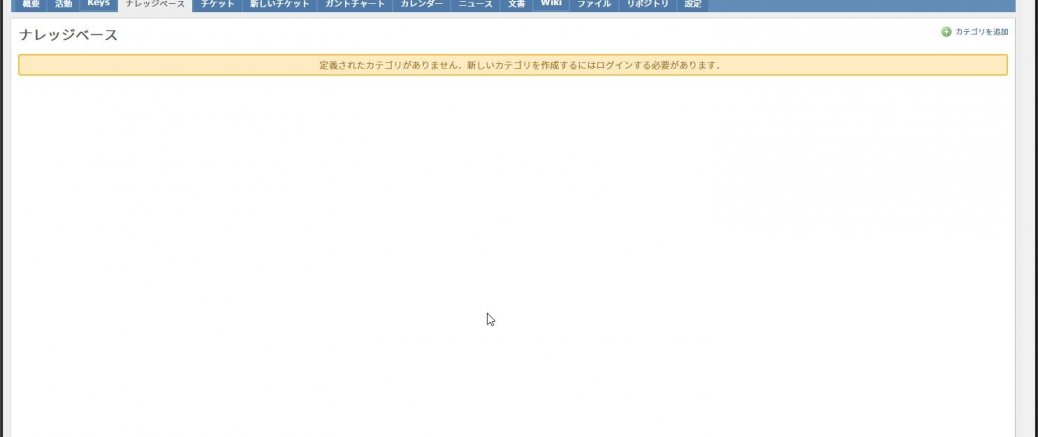

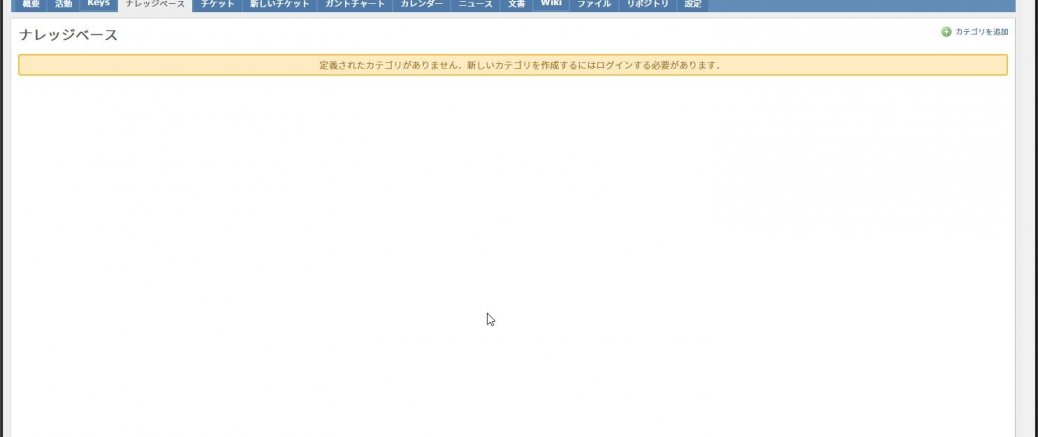

Redmineで、雑多なノウハウやらをタグ付けやカテゴリ分けして管理する方法(ナレッジベースとして使うような)が無いかと調べていたところ、そのものズバリでそういった用途のためのプラグインとして『knowledgebase』というものがあるようだ。

Redmine 2系の頃はRedmine全体でのナレッジベースとして動いたようだが、3系になってからはプロジェクトごとに分けて動作するらしい。全体用のナレッジを格納する場合は、それ用のプロジェクトを別途作れとのこと。

Redmineのプラグインなので、インストールは簡単。

以下のようにコマンドを実行するだけだ。

cd /var/www...

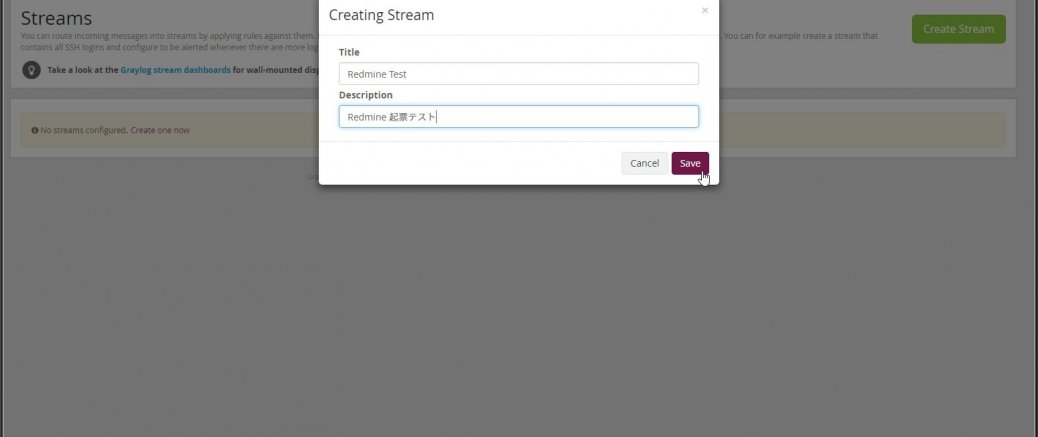

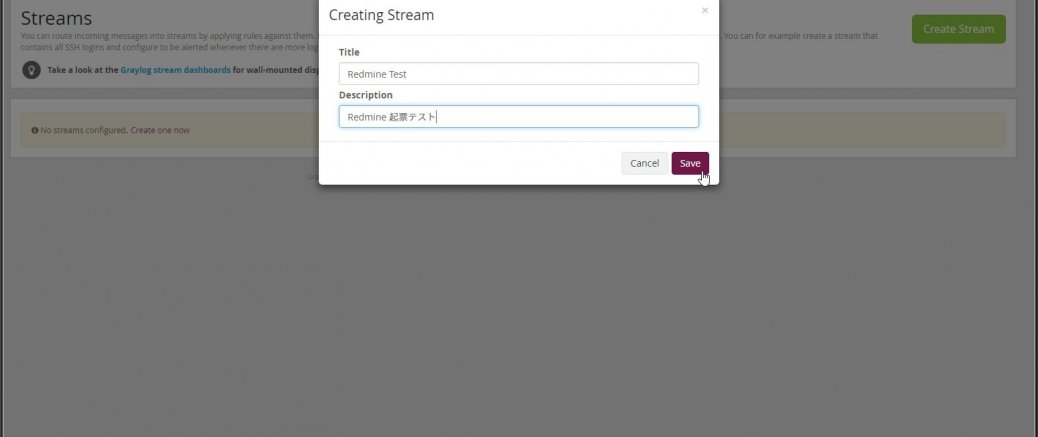

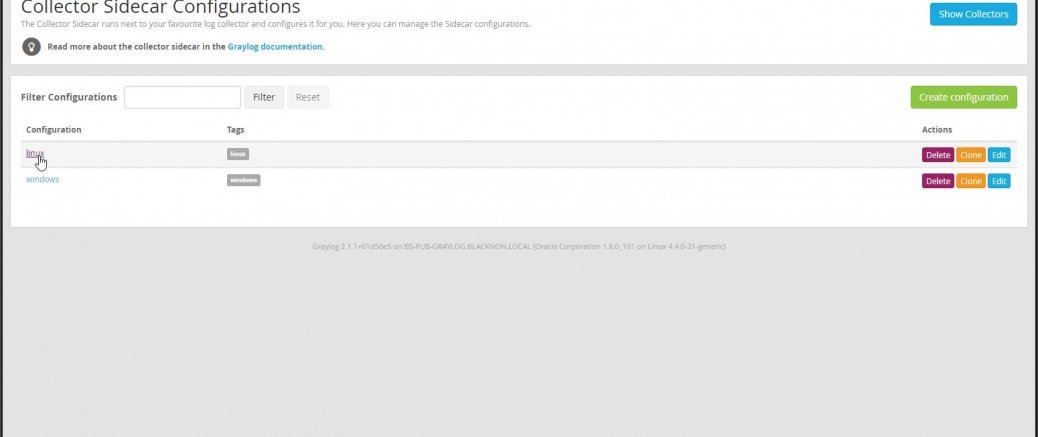

Graylogでログ監視を行い、特定のアラートの場合にはRedmineへ自動起票をさせたい。

で、RedmineではRestAPIとメール起票の2パターンあるのだが、Graylogでは有志の作ったプラグインを導入することでRestAPI経由での起票が可能となっている。

なお、前提としてRedmine側で以下の状態であること。

- RestAPIが有効になっている([管理] > [設定] > [API]から有効にできる)

- httpsの場合、オレオレ証明書ではないこと(証明書エラーでアクセスできなくなるため)

- ユーザのAPIキーが存在していること(確認は対象ユーザでログインして[...

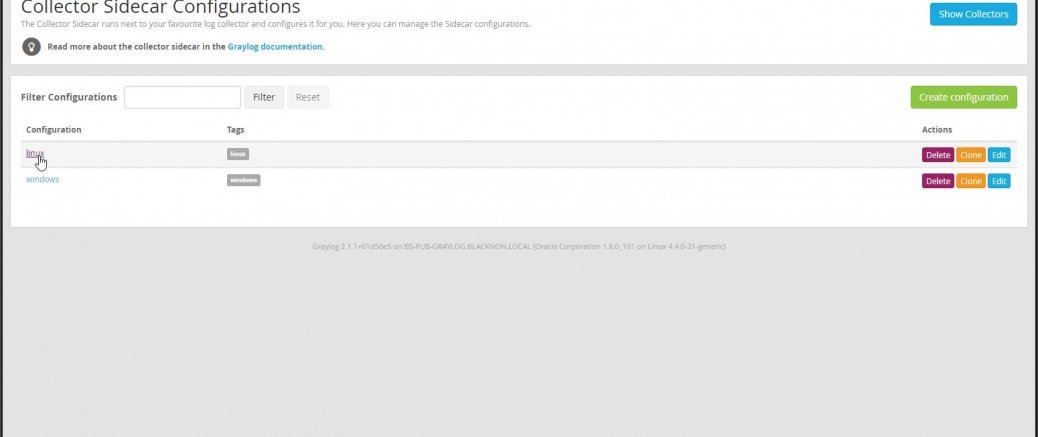

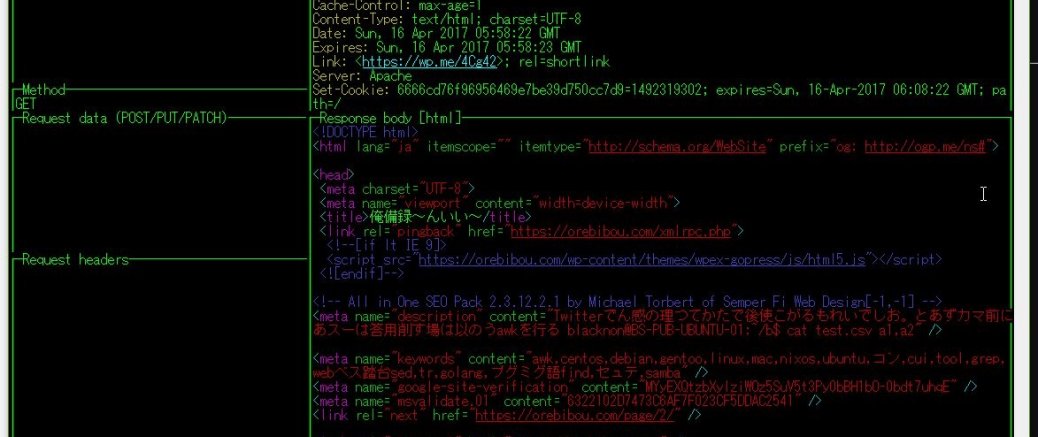

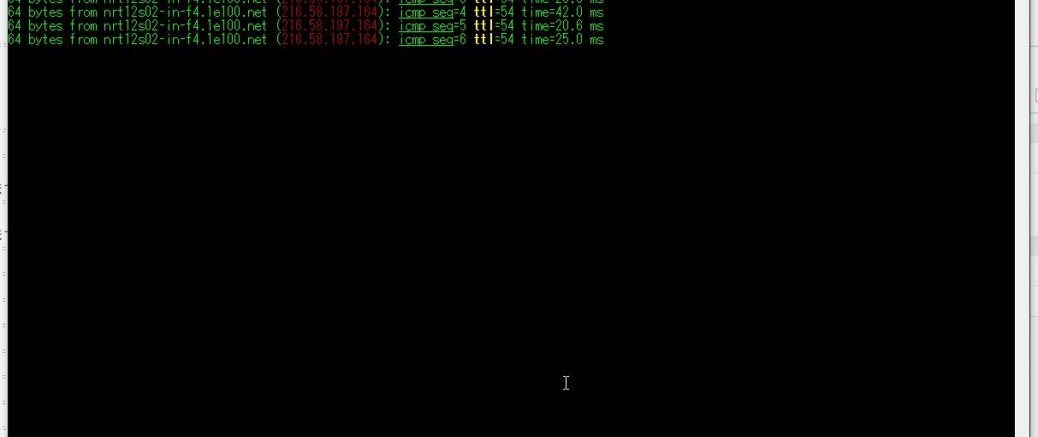

Graylogで、転送するログの暗号化をしてパケットキャプチャをされても見れないようにする。

普通にただ設定すると、暗号化せずに転送されてしまうため、GELF形式で送ってもこんな感じで中身を見れてしまう。

blacknon@BS-PUB-GRAYLOG:~$ sudo tcpdump -i ens19 port 12201 -X

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on ens19, link-type EN10MB (Ethernet), capture...

先日紹介した『colout』と似たようなコマンドで、『rainbow』というコマンドがあるので今回はそれを触ってみる。

1.インストール

まずはインストール。

以下のコマンドを実行する。

git clone git://github.com/nicoulaj/rainbow.git

cd rainbow

sudo python setup.py install

2.使ってみる

インストールされたr...

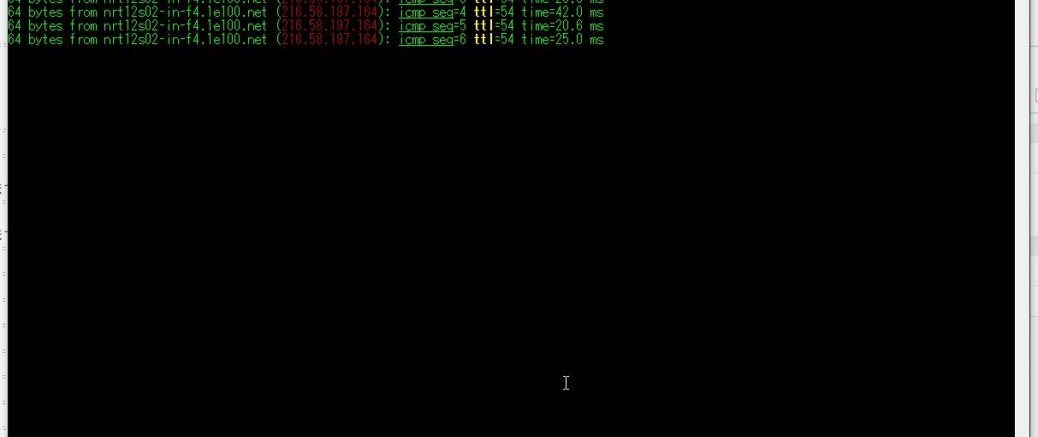

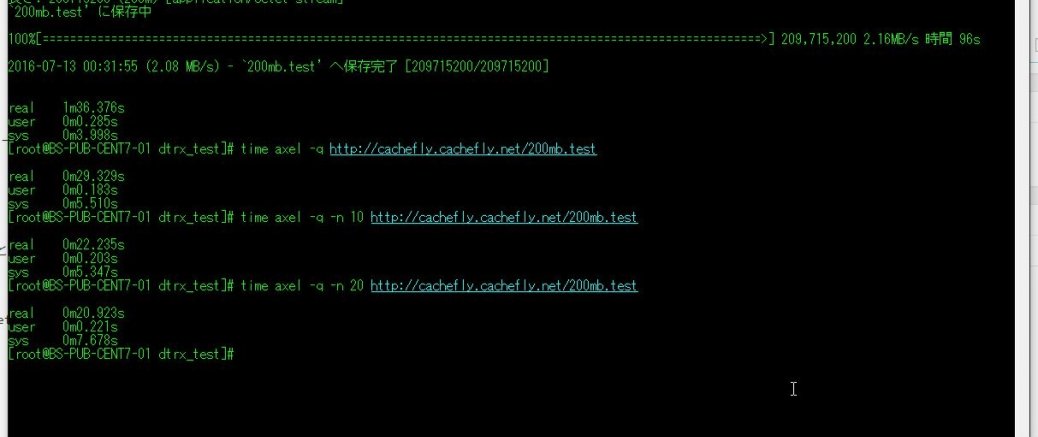

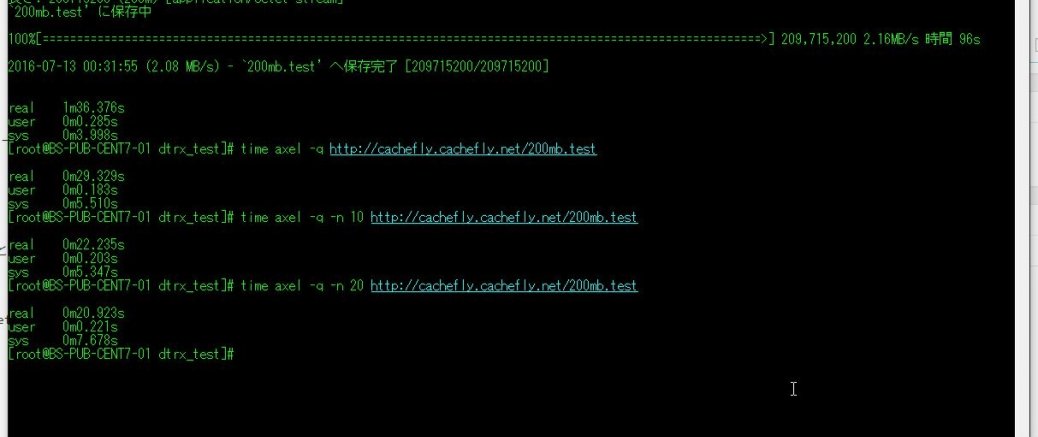

ちょっと調べものをしていたところ、wgetコマンドよりも使い勝手のよさそうなダウンロードツール『axel』コマンドというものを見かけたので、ちょっと試してみることにした。

セッション数を指定することで、その数に分割してダウンロードを実行するので、10分割位にすれば普通にダウンロードしてくるよりも速くなる。

…まぁ、もちろんその分だけリソースを食うので、他の人のネットワーク速度が遅くなるかもしれないが。

1.インストール

まずはインストール。

以下のコマンドを実行する。

CentOSなどRHEL系

rpm -ihv http://pkgs.repoforge.org/ax...

ネットで調べものをしていたところ、Haskellで作られたawkライクに使えるコマンド『hawk』なるものを見かけたので、試してみることにした。

1.インストール

まずはインストールから。

Haskellで作られていることもあって、Cabalからインストールする方法が推奨されている。

まずはHaskellのインストール、cabal updateから。

Debian/Ubuntu系の場合

sudo apt-get install haskell-platform

cabal update

RHEL系の場合

sudo yum install haskell-platf...

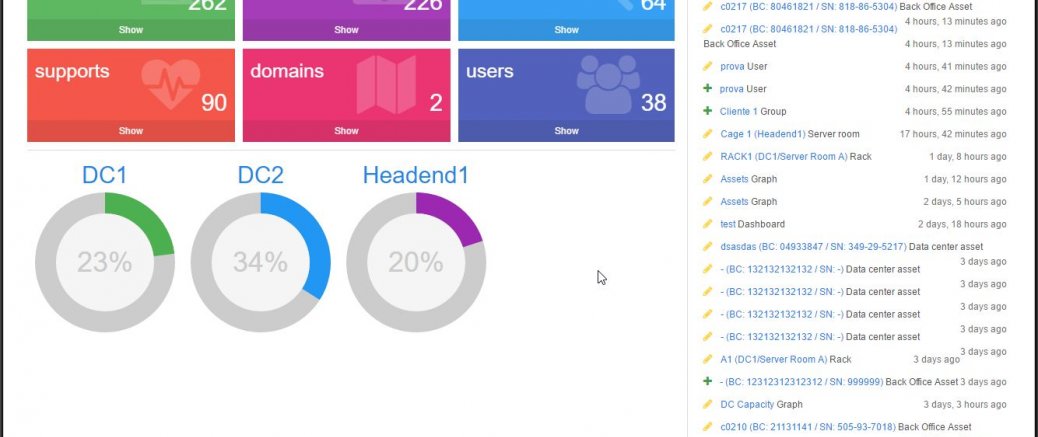

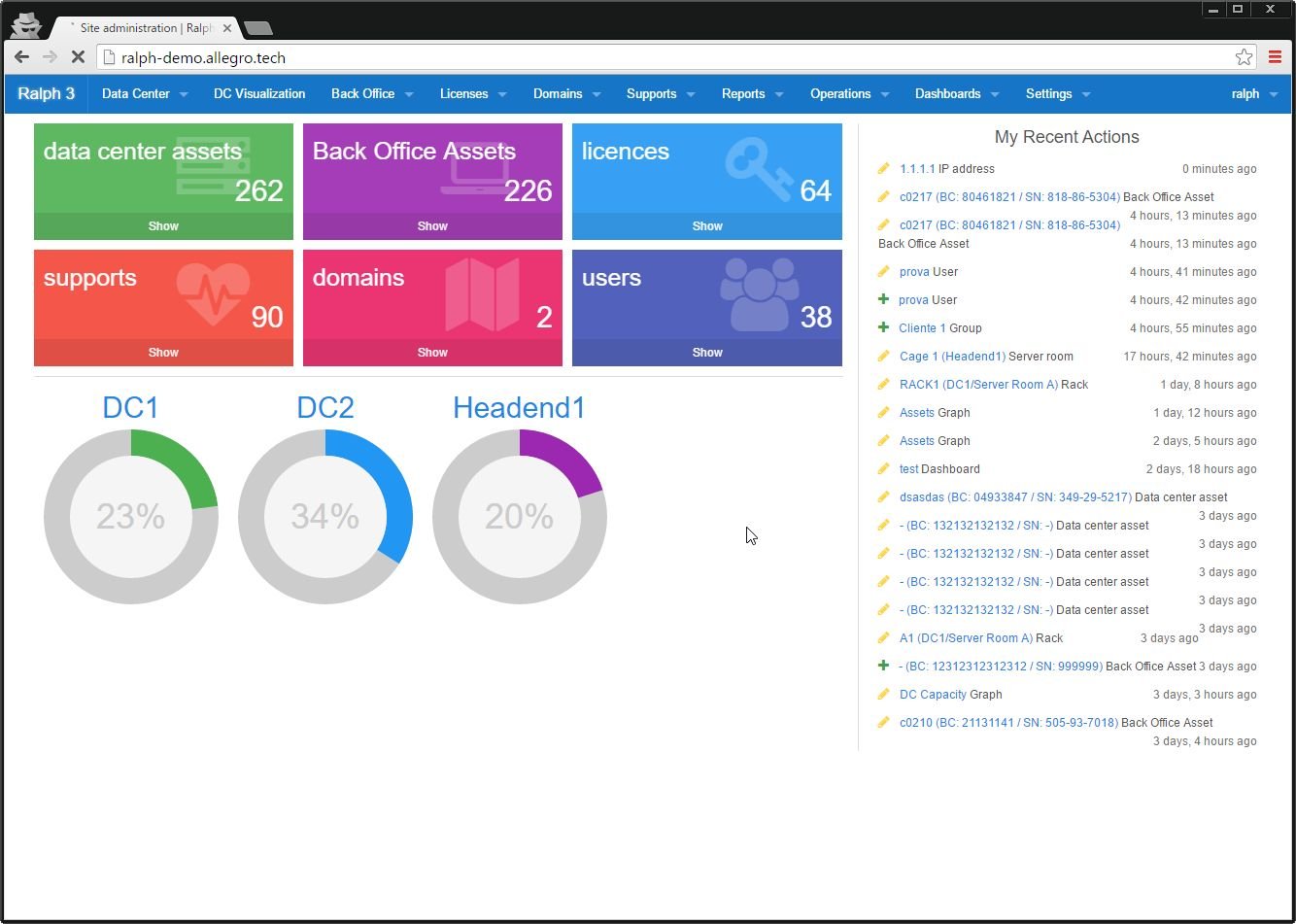

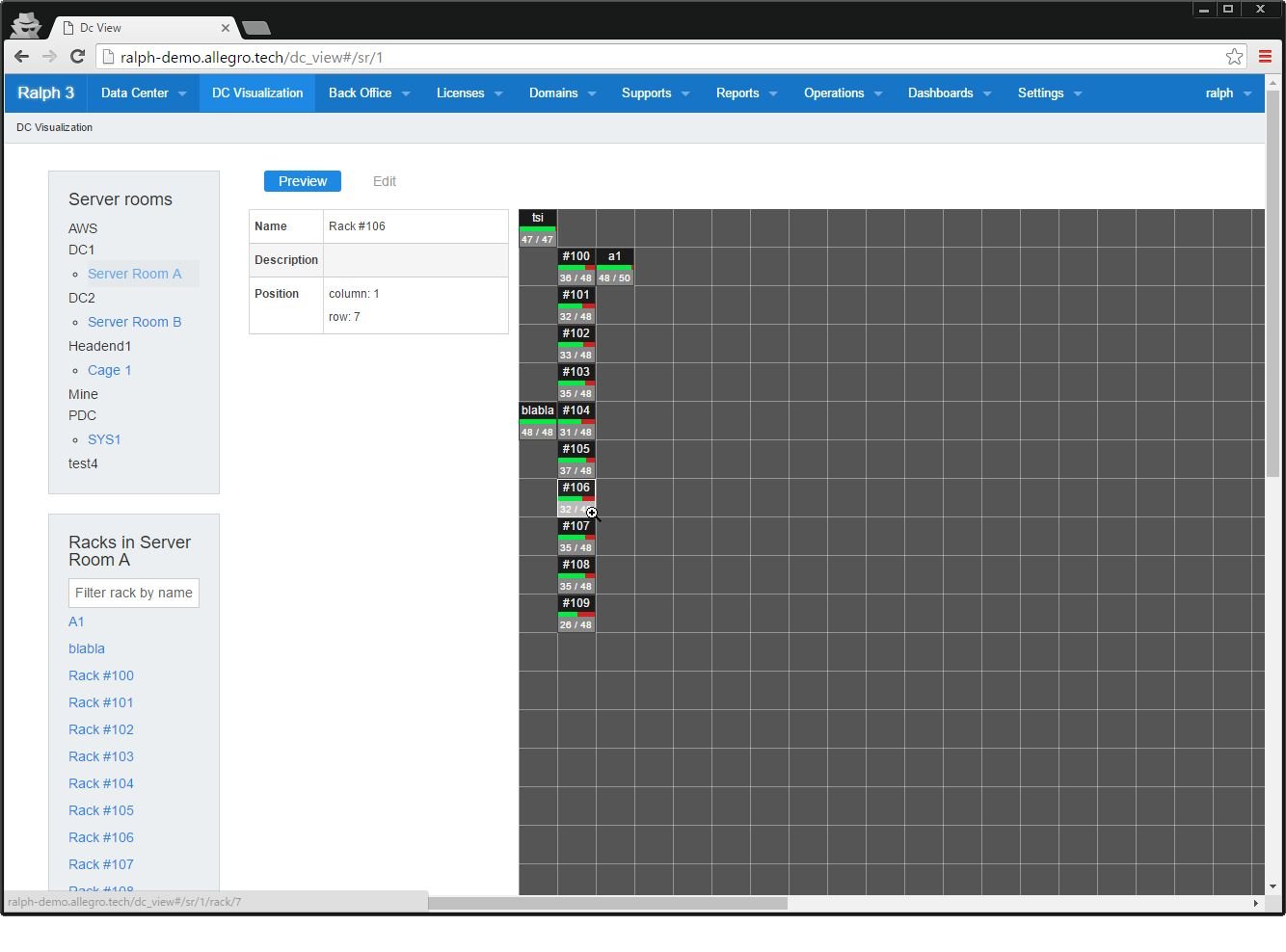

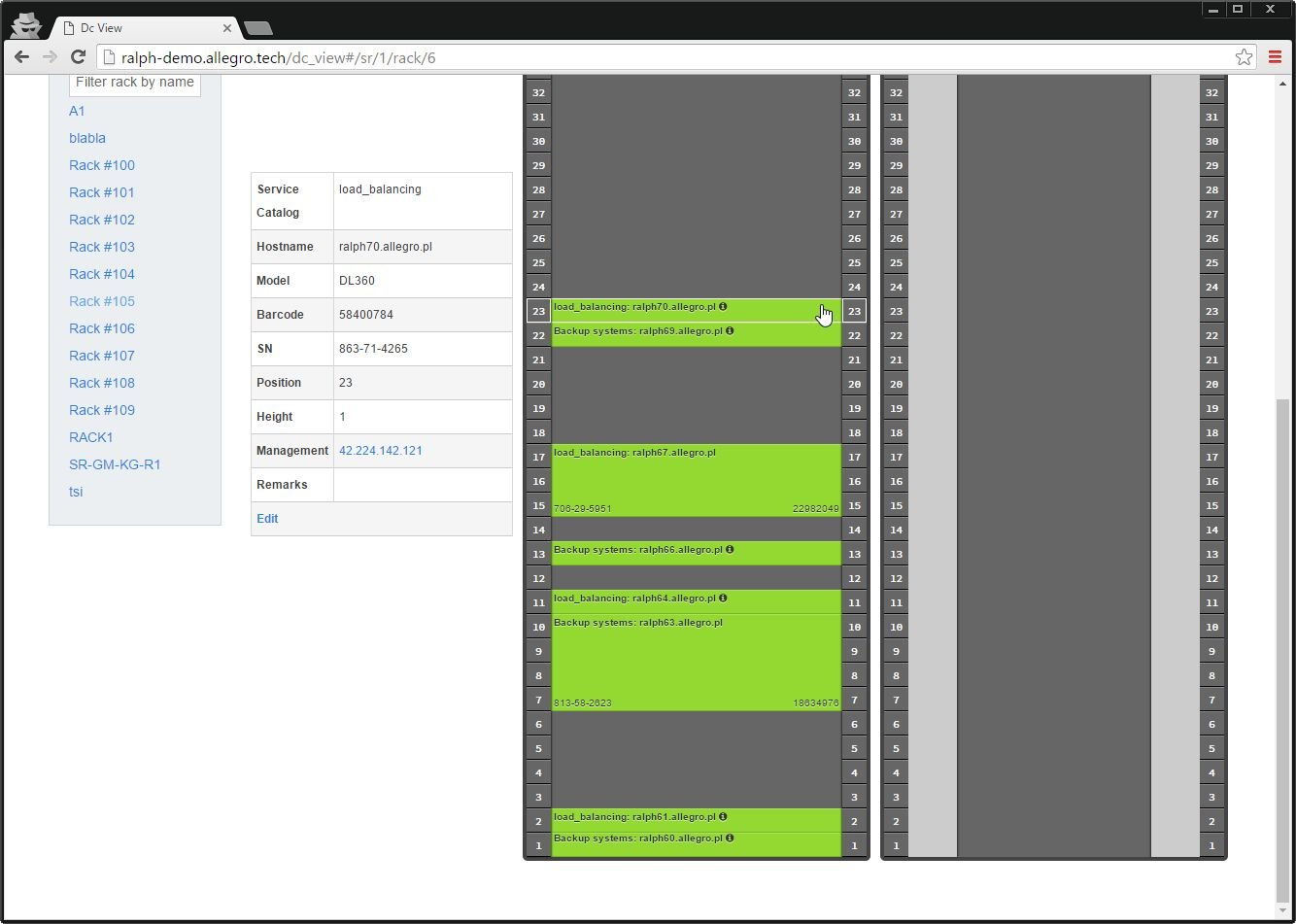

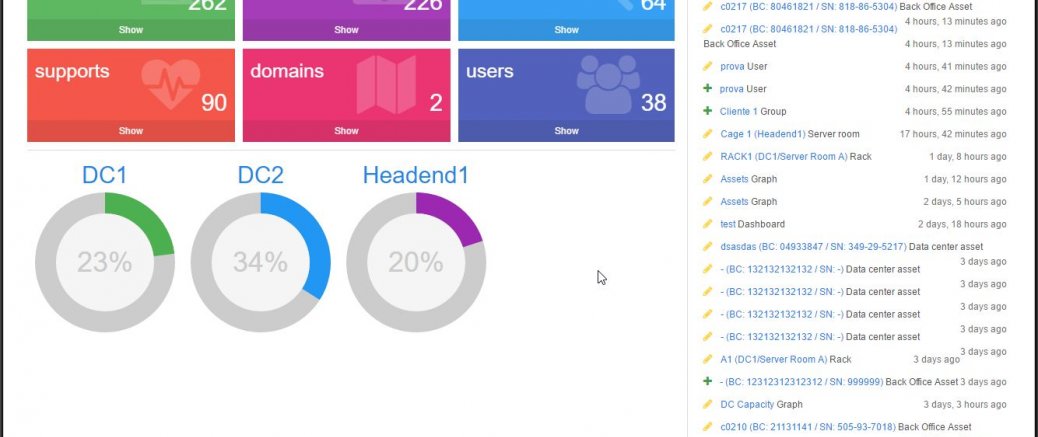

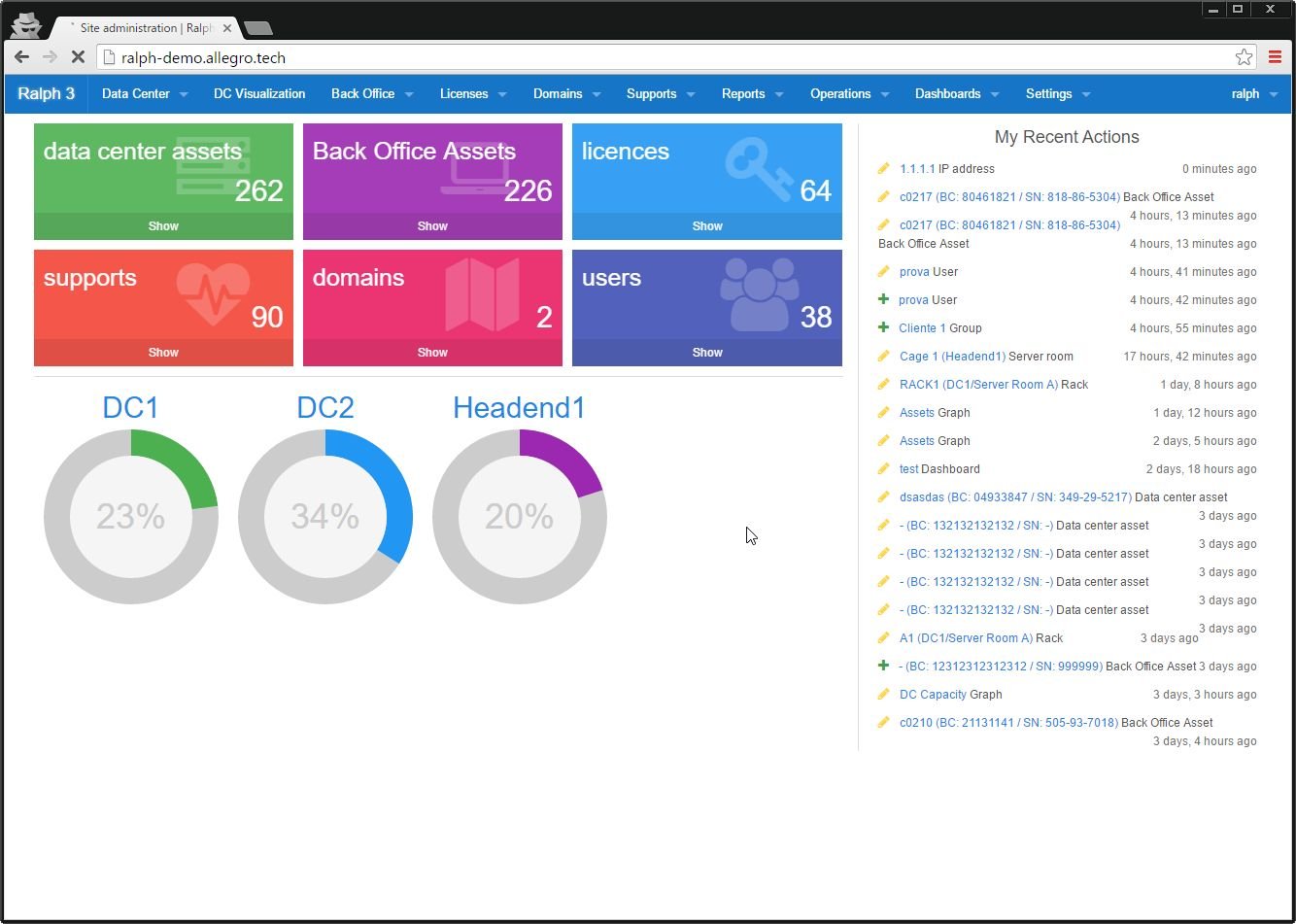

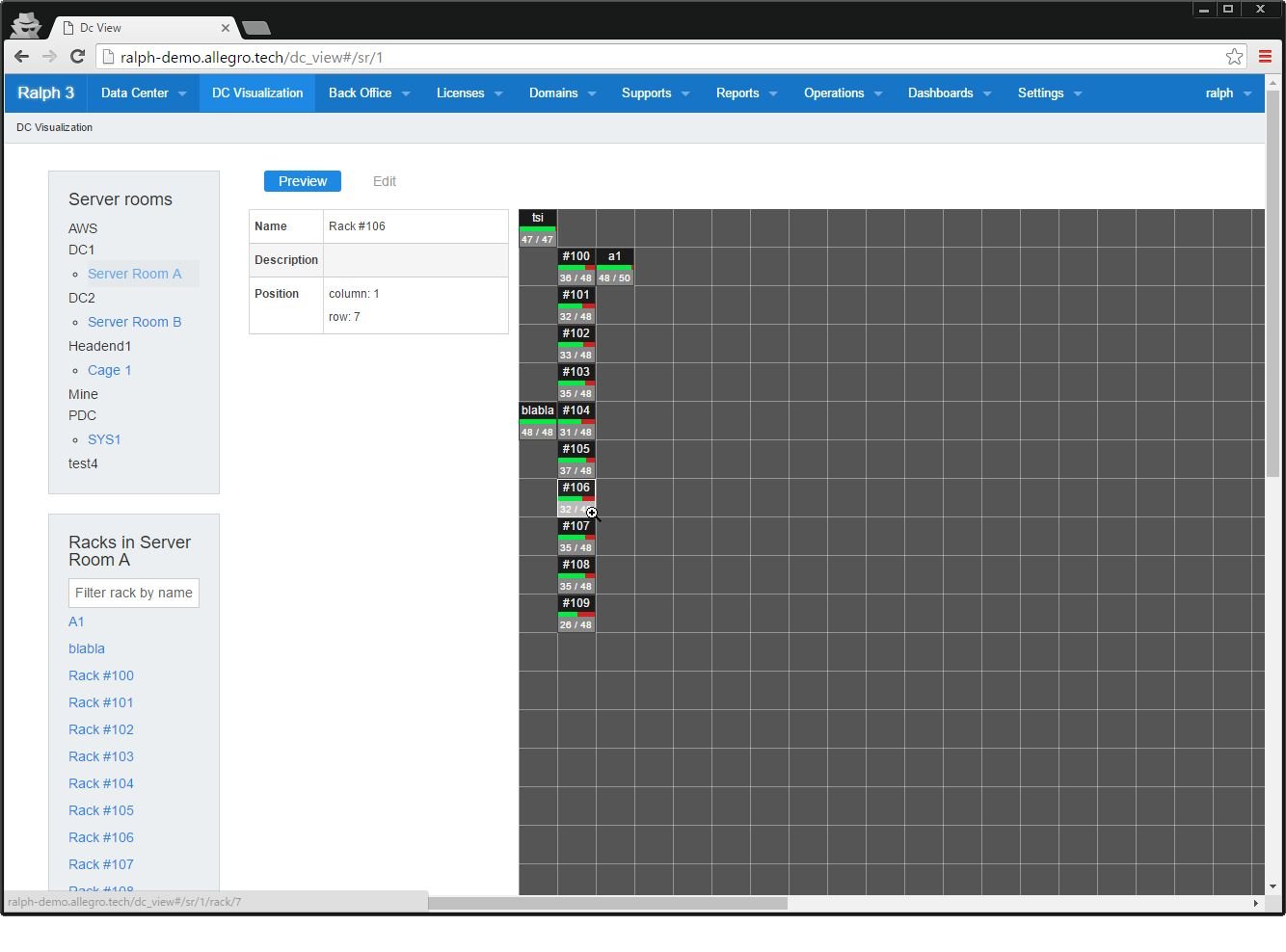

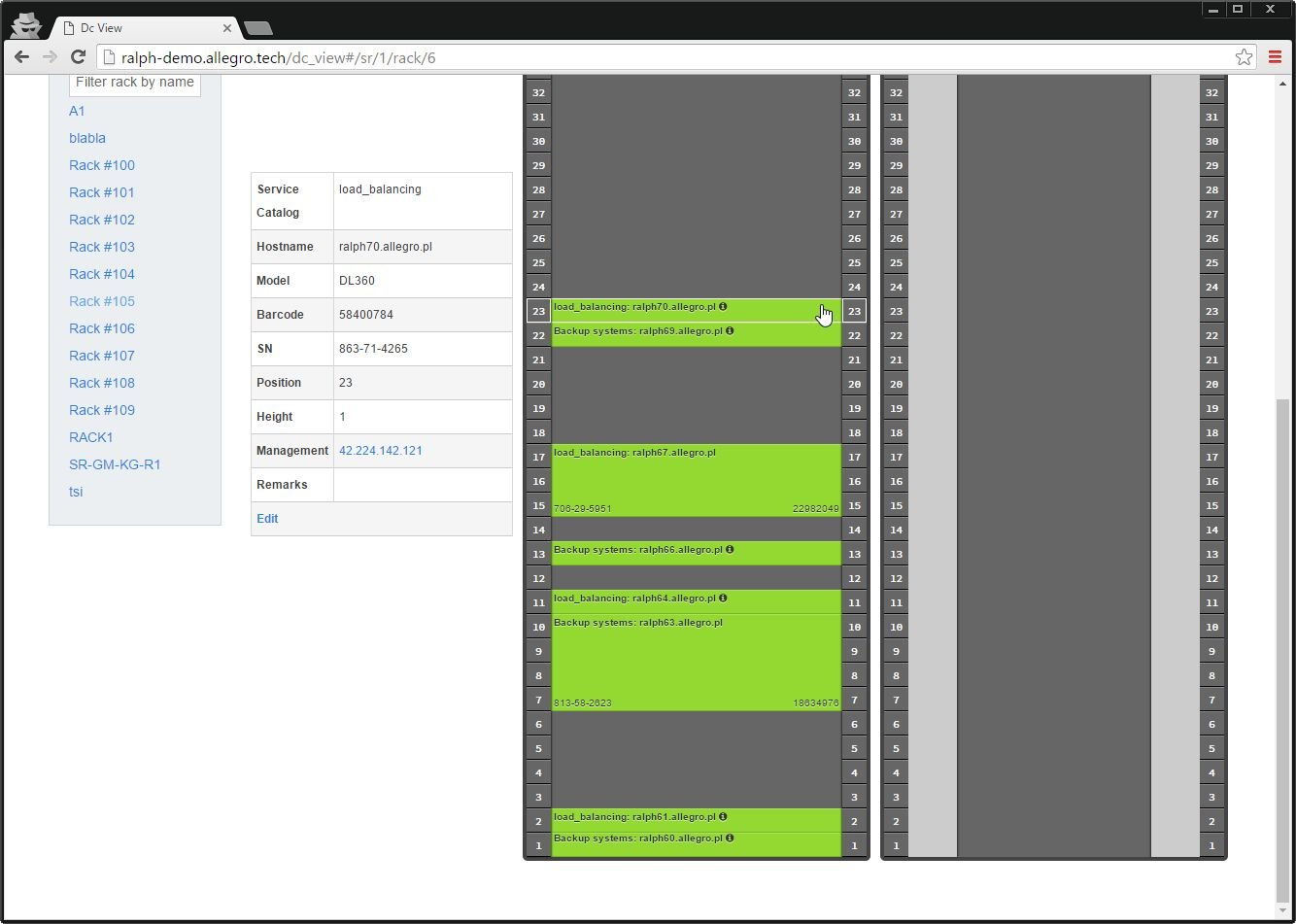

少し調べものをしていたところ、『Ralph』という、以前紹介したDevice42を彷彿とさせるOSSのDCIMパッケージを見かけたので、手元のサーバにインストールしてみることにした。

ちなみに、デモはトップページからか、こちらからID/PW「ralph/ralph」でログインしてみるといいだろう。

画像を見てもらってわかるように、Device42のようにマウス操作でラックの位置をいじったりすることができる。

残念ながらまだラック内のサーバの配置についてはマウスでドラック&ドロップしての操作はできないようだけど、ここまでやっているからにはそのうちできるようになりそ...

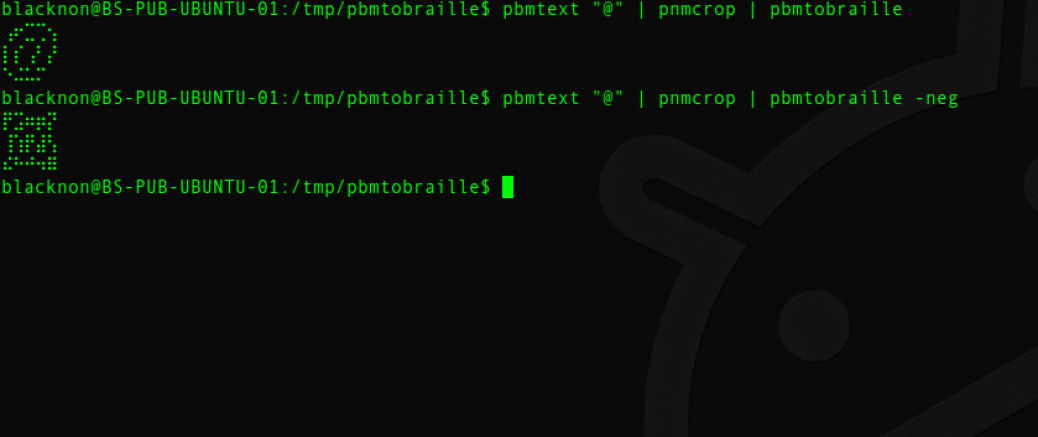

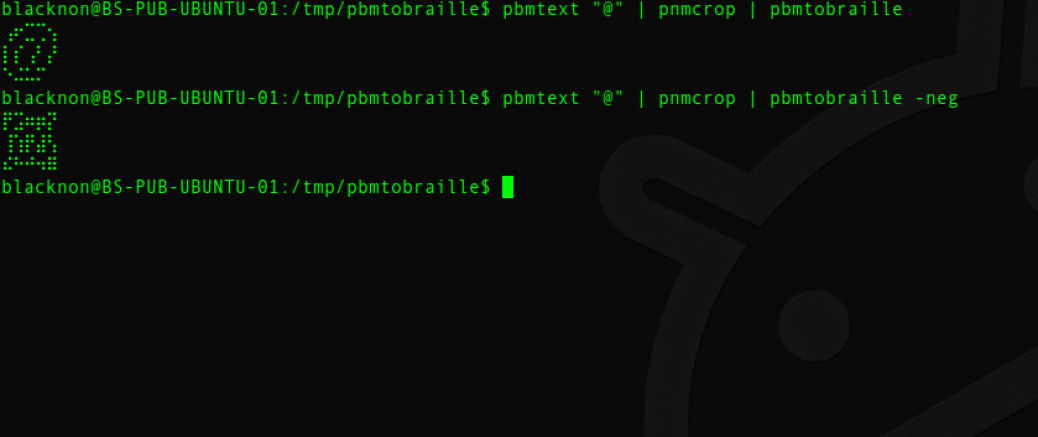

ぼーっとネットサーフィンをしていたところ、Linuxコンソール上でフローチャートを作ることができるコマンドとして「pbmtobraille」というものがあったので試してみることにした。

なお、このコマンドは点字フォントでフローを表現するので、ちゃんと点字を表現できるターミナルで利用する必要がある。今回は、Ubuntu 14.04 LTSでこれを実際に使ってみる事にする。

1.インストール

事前に、一緒に使うコマンドが入っている「netpbm」をインストールする。

sudo apt-get install netpbm ivtools-bin

それでは、実際に「pbmtob...

すこし調べ物をしていたところ、GNU Datamashという非常に便利そうなコマンドを見つけたので少し使ってみることにした。

簡単に説明すると、テキストの加工や統計情報を取得するコマンドで、様々なサブコマンドを使ってそれらの機能を使い分けていくタイプのコマンドだ。

行列の入れ替えや列の反転、統計情報の計算など、コンソール上で何かやるには結構便利な機能が用意されている。

1.インストール

まずはインストール。

UbuntuやCentOS、Macの場合は、以下のようにコマンドを実行することでインストールできるようだ。

Debian/Ubuntuの場合

sudo apt-...

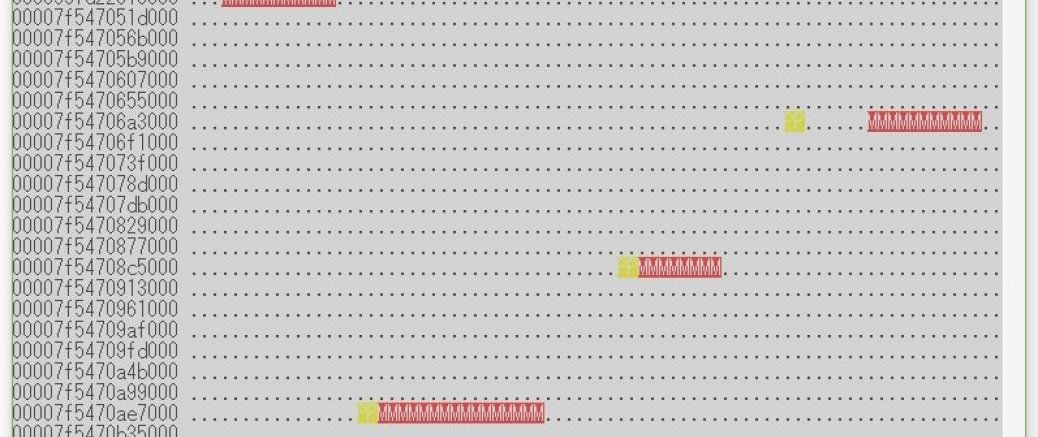

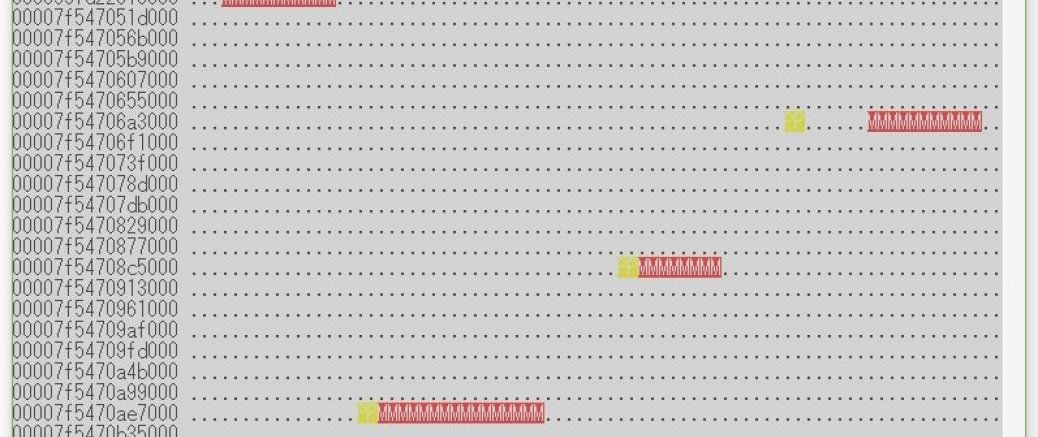

メモリの占有率を、プロセス別に見た目にもわかりやすく表示させたいことがあるが、そんなときに使えそうなのがこの「pagemon」だ。

Canonical製のツールらしく、主にUbuntuで利用することが想定されているプログラムなのだが、どのプロセスがどのメモリ空間を専有しているのか、バイナリエディタのようにターミナル上に表示してくれるツールだ。

今回は、実際にUbuntu Server 16.04 LTSにこのツールを導入し、ターミナル上に表示させてみる。

1.インストール

以下のコマンドでapt-getでリポジトリを導入し、pagemonをインストールする。

sudo add...

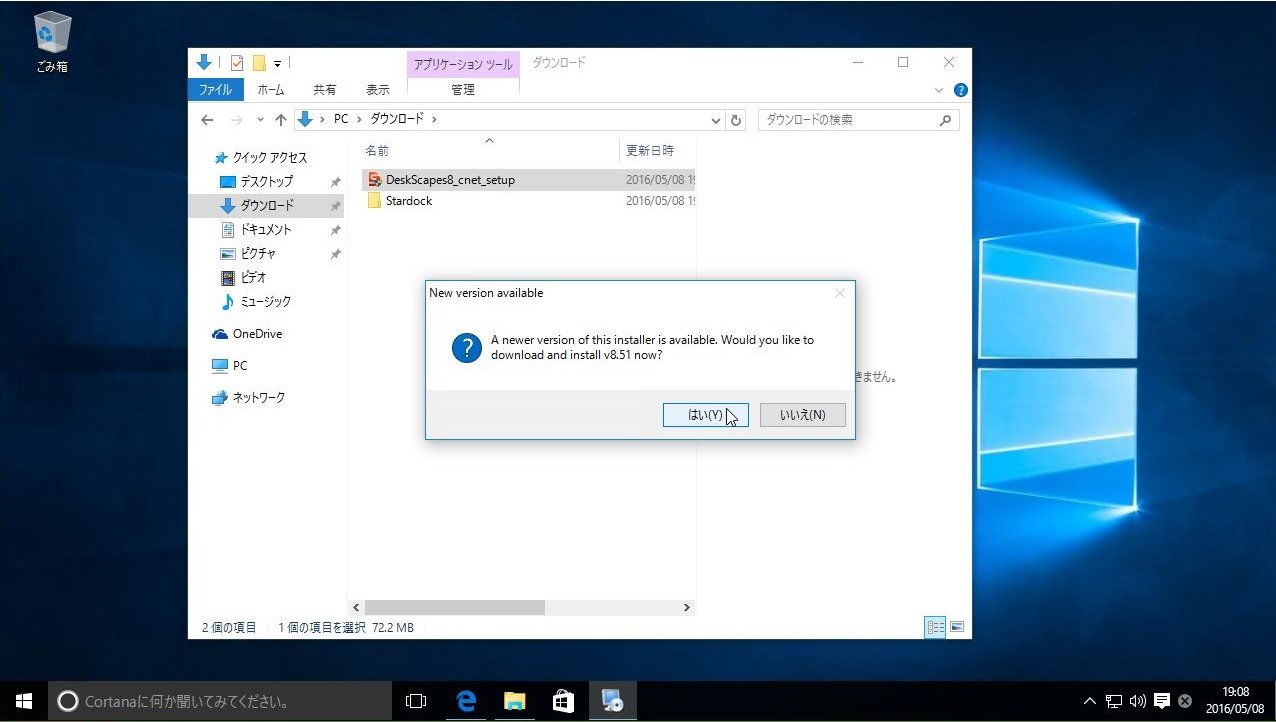

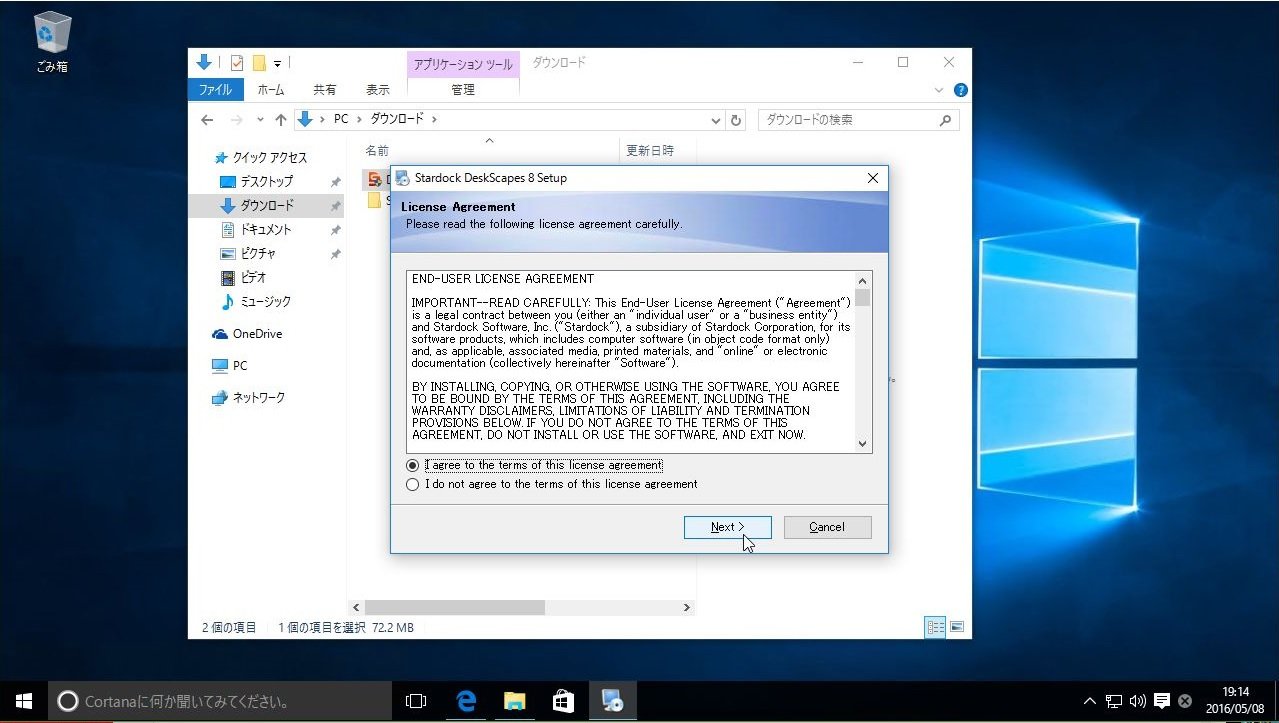

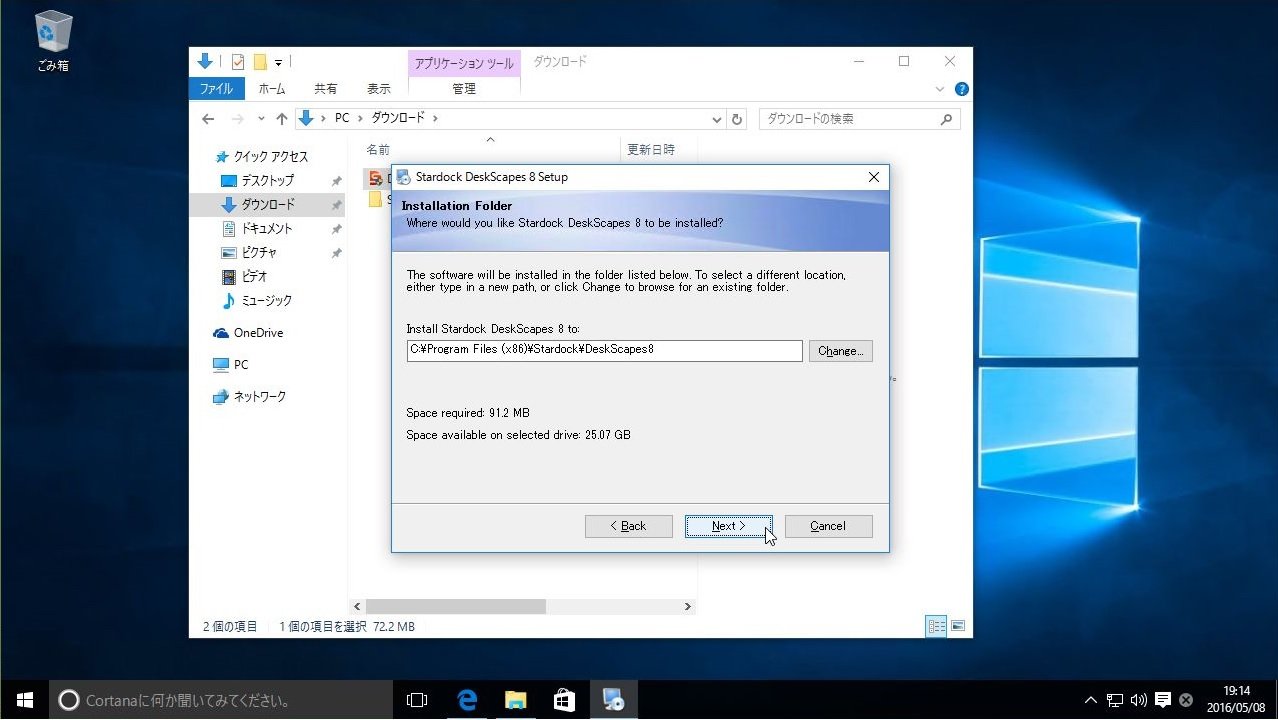

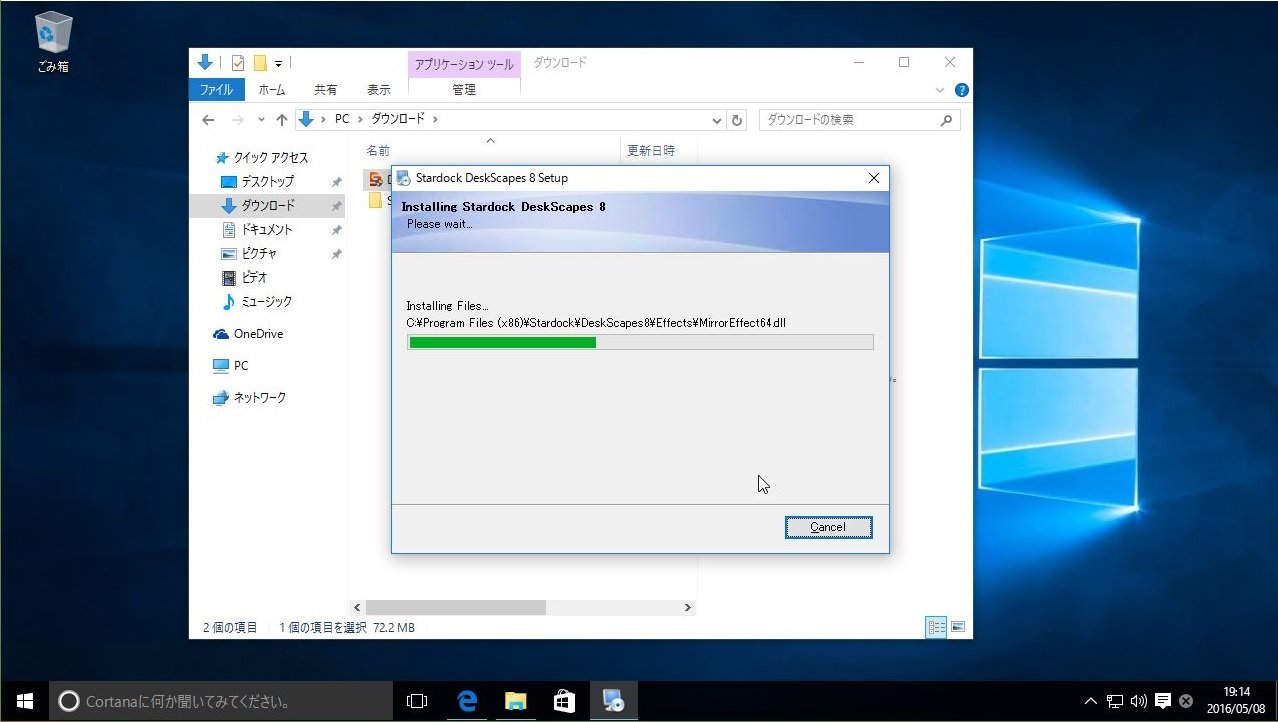

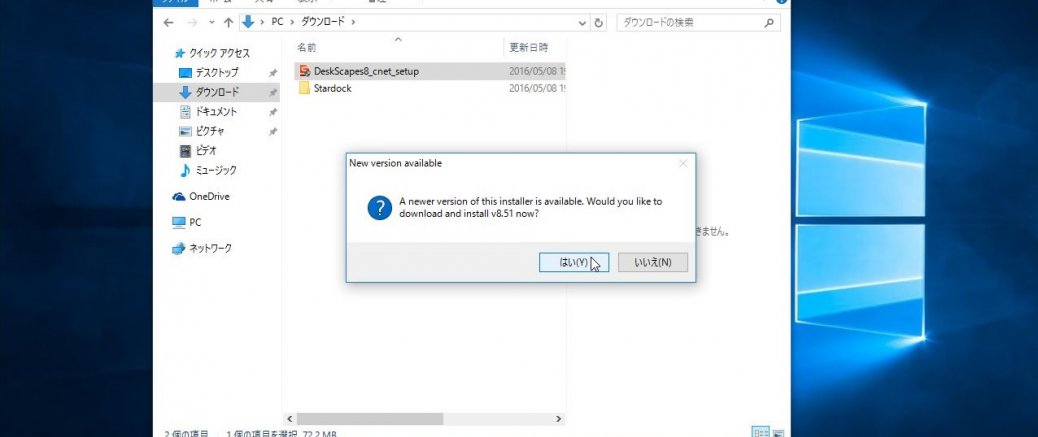

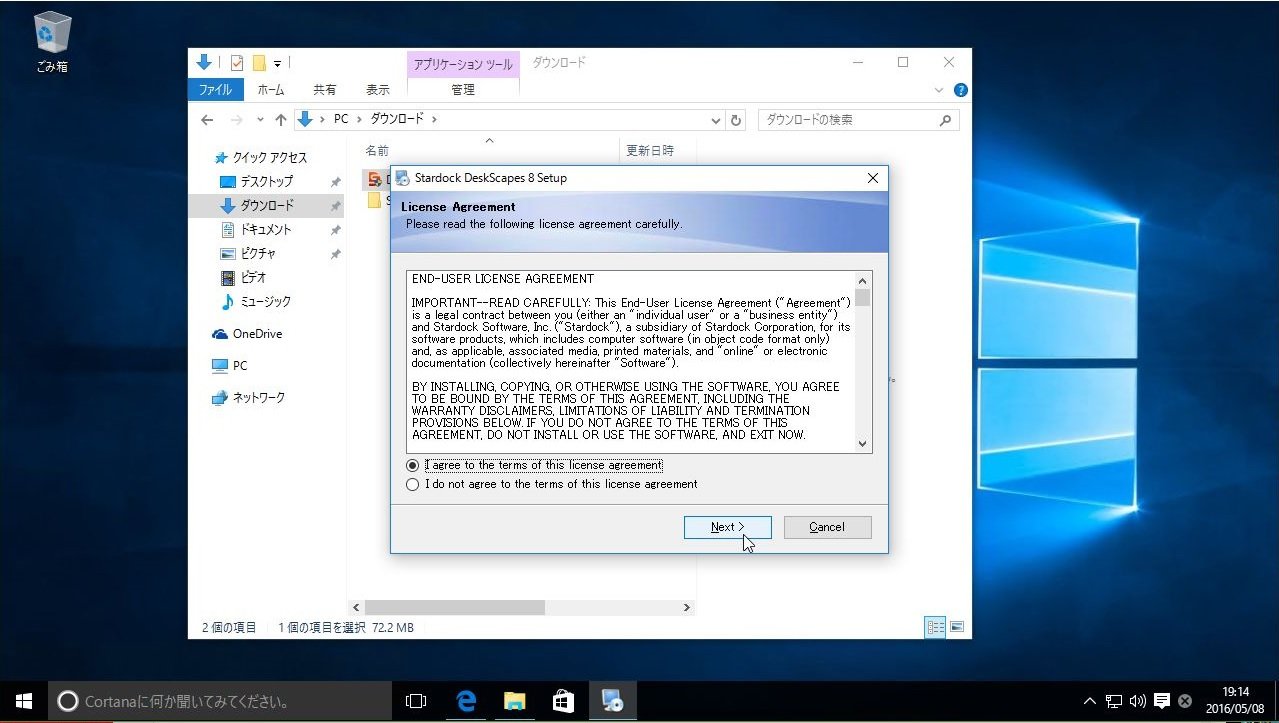

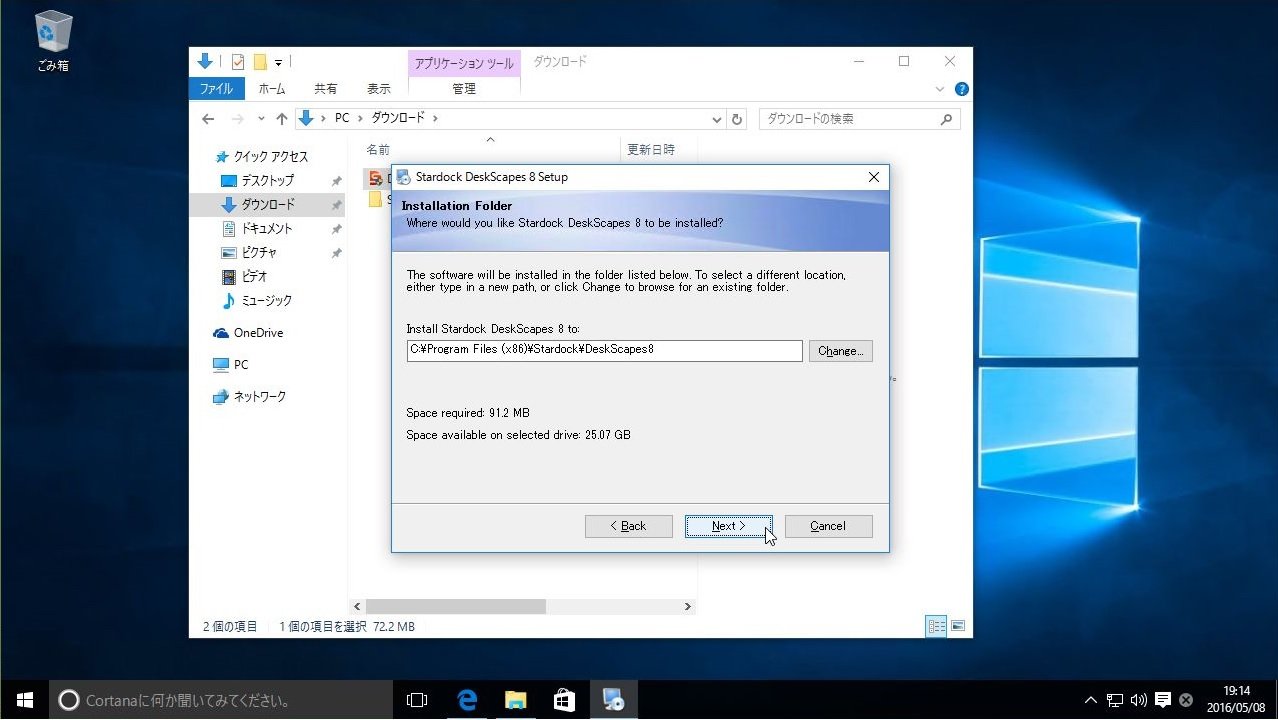

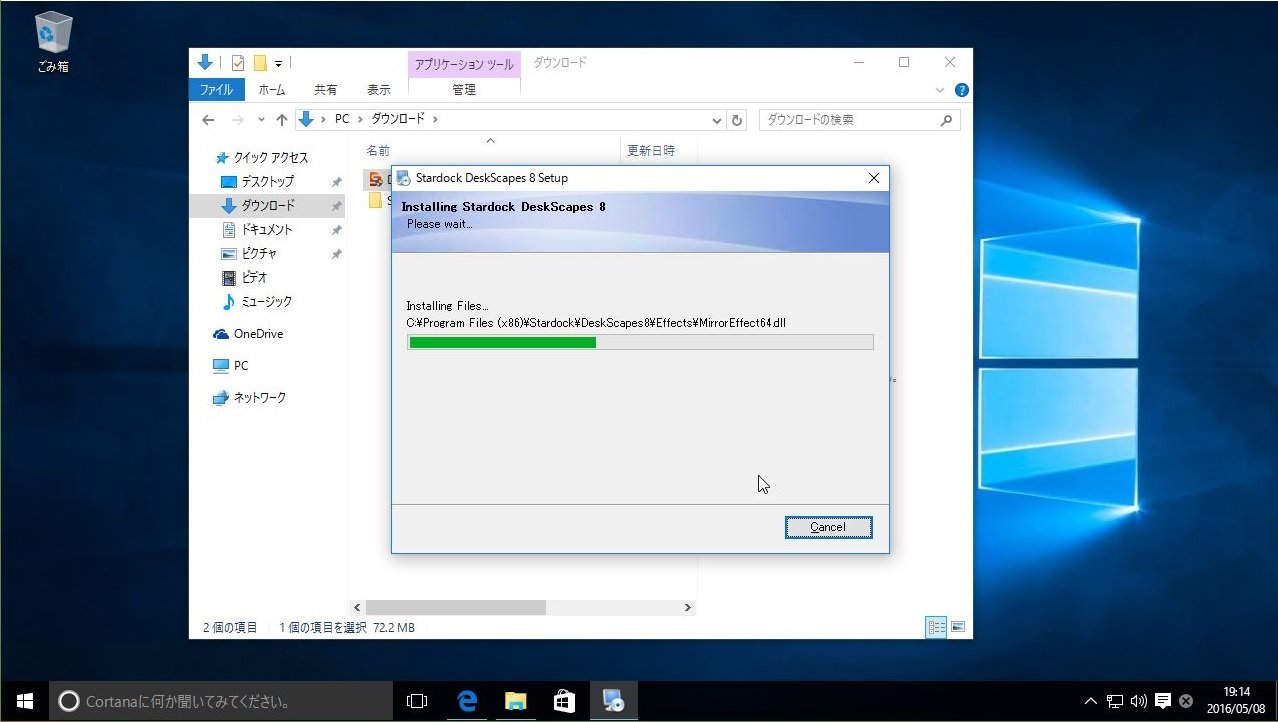

Windows 10で動画ファイルやgifなどを使って動く壁紙を作る場合、前に紹介したBioniX Animated Wallpaperを使うか、今回紹介する「DeskScapes」を使う方法がある。

※なお、こちらはFencesを開発したStarDockのソフトなのだけど、有料のソフトなので注意。今回は30day Trialでお試し。

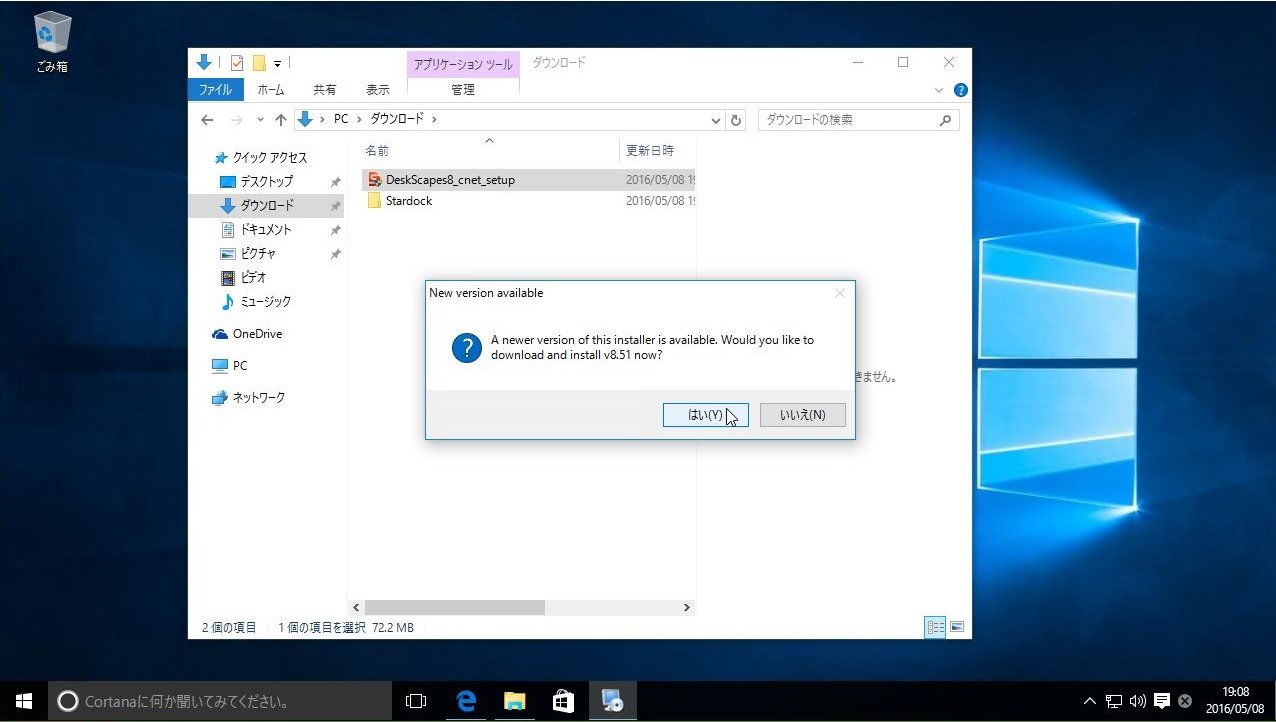

まず、こちらからDeskScapesの「30-day Trial」をダウンロードしてくる。

ダウンロードした「DeskScapes8_cnet_setup.exe」を実行し、インストールを進めていく。

...

さて、ここのとこCentOS 7に監視系のツールを入れていろいろと試しているところなのだが、今回はObserviumという、Google Mapとかも表示させられてグラフもキレイ、かつSNMP経由で監視する、というツールを見かけたので、これを入れてみる事にする。

親切な事に、スクリーンショットはこちら、デモページはこちらに用意されている。

手順についても、基本的にこちらに用意されている。

今回は、この手順を参考にインストールを進めていく。

1.インストール・初期設定

さて、それではまずは前提となるパッケージを入れていこう。

sshdは最初から入っているもの...

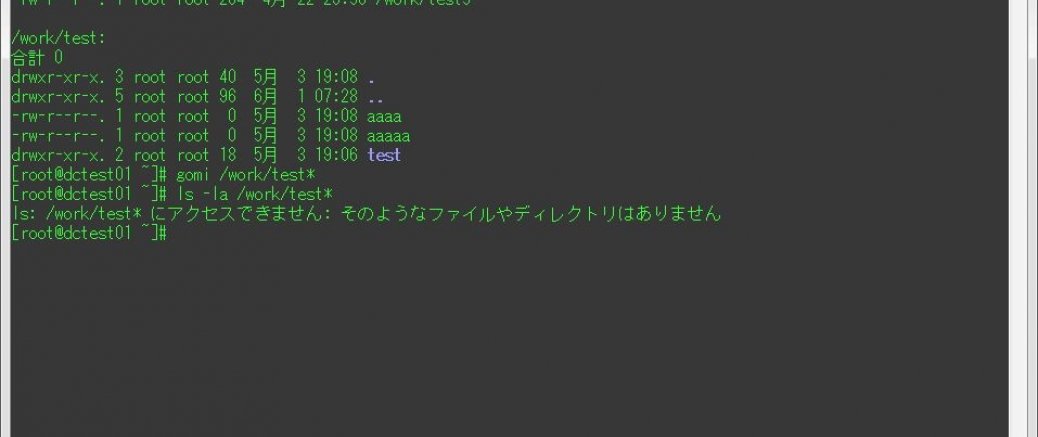

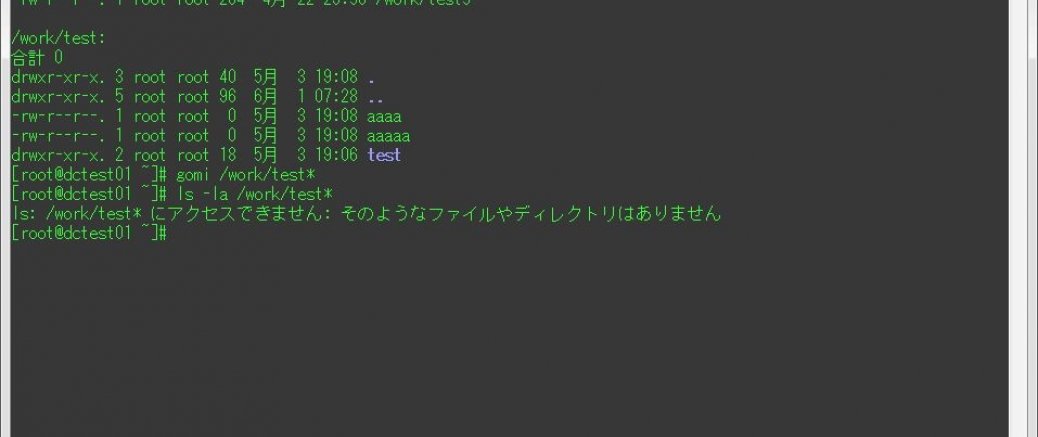

LinuxやMacのCUI上でファイルを削除してしまったら、バージョン管理等で別の場所に保存でもしていない限り、通常は元に戻す事は出来ない。

もし必要なファイルを間違って削除してしまったら、HDDの復元やバックアップなどからなんとかして復旧させるか、泣き寝入りするしかないだろう。

今回紹介するツール『gomi』は、削除とリストアを簡単、かつ分かりやすく行えるCUIのゴミ箱ツールだ。開発はGOで行われている。

開発者は日本人のb4b4r07さんだ。類似したソフトである「trash-cli」などと違い単一のバイナリで動作するため、Pythonのバージョンなどに気を使わなくても良いの...

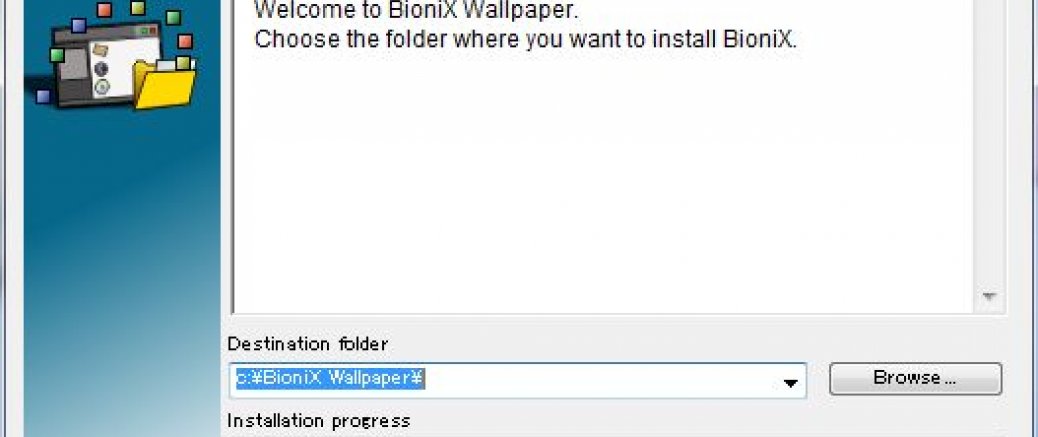

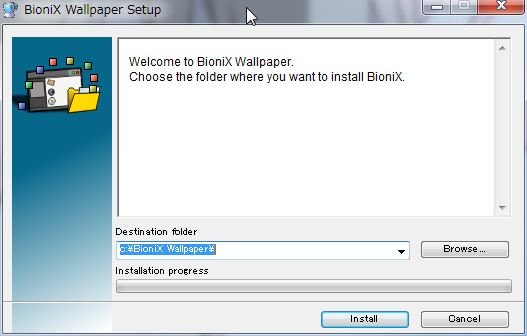

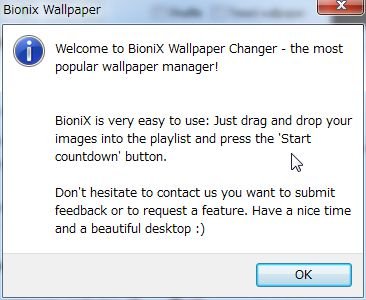

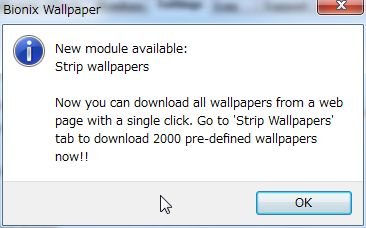

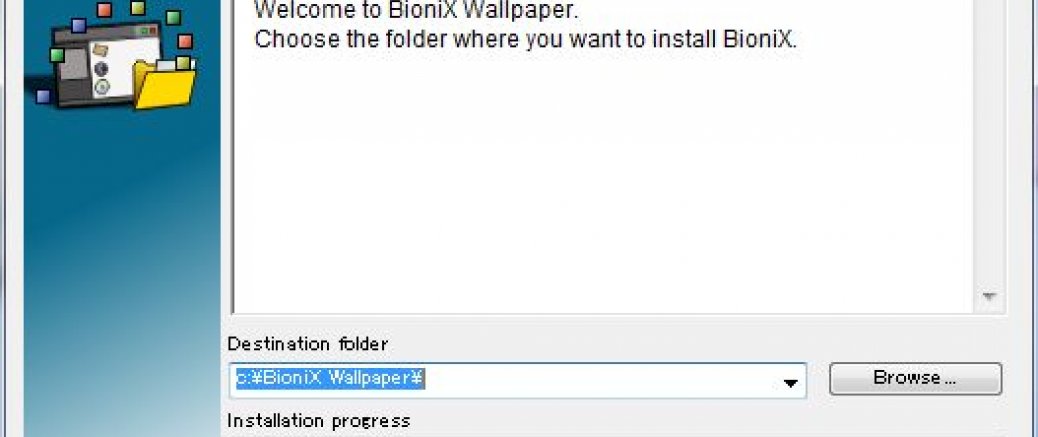

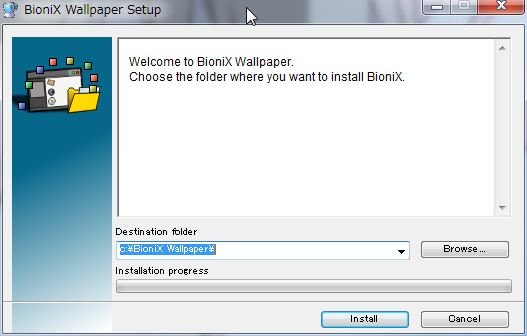

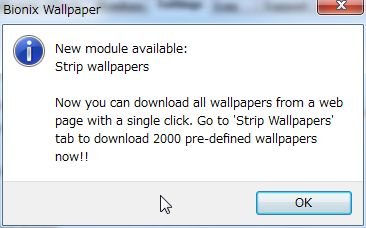

壁紙といえば、当たり前だが静止画だ。

その壁紙にgifを指定することで、「動く壁紙」とすることができるのが、今回紹介する『BioniX Animated Wallpaper』だ。

1.ダウンロード

まずはダウンロード。

こちらのリンクから『BioniX Animated Wallpaper』を取得する。

2.実行

ダウンロードした『BioniX Wallpaper Setup.exe』を実行し、インストーラーを実行する。

インストール完了後、以下のようなメッセージが出るので、進めていく。

Webページからサーバの設定を行うソフトといえばWebminが有名だが、今回紹介する『CentOS Web Panel』はCentOS用に開発されたWebページからサーバを管理するソフトウェアだ。

基本的にコンソールからコマンドで設定した方が早いのだが、タブレットなどからも設定変更が出来るため、重宝しそうだ。

なお、CentOS 7についてはサポートしていないとのことなので、今回はCentOS 6に実際にインストールしてみることにする。

1.インストール

まずは、以下のコマンドを実行しwgetをインストールする。

yum update -y

yum install -y...

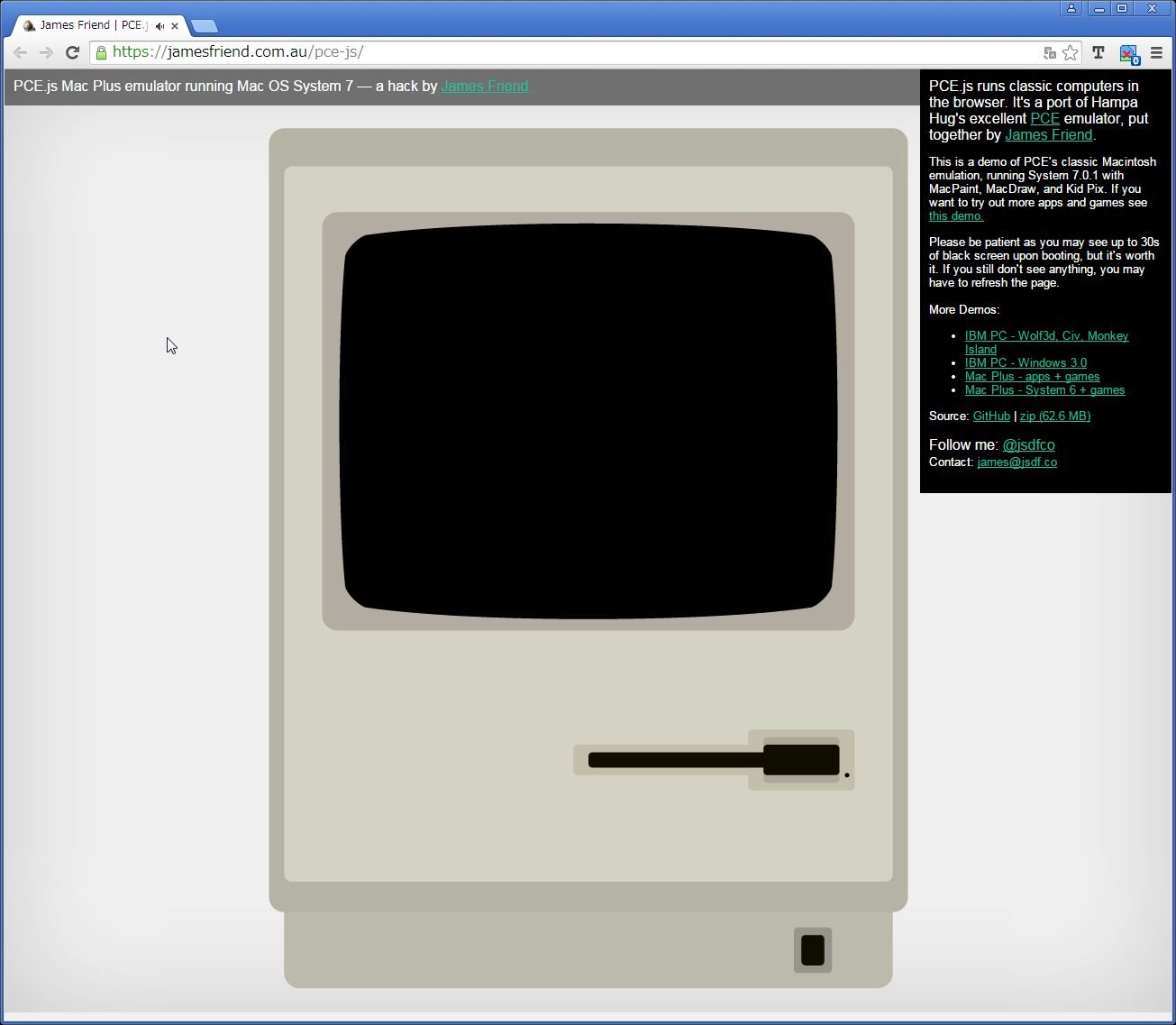

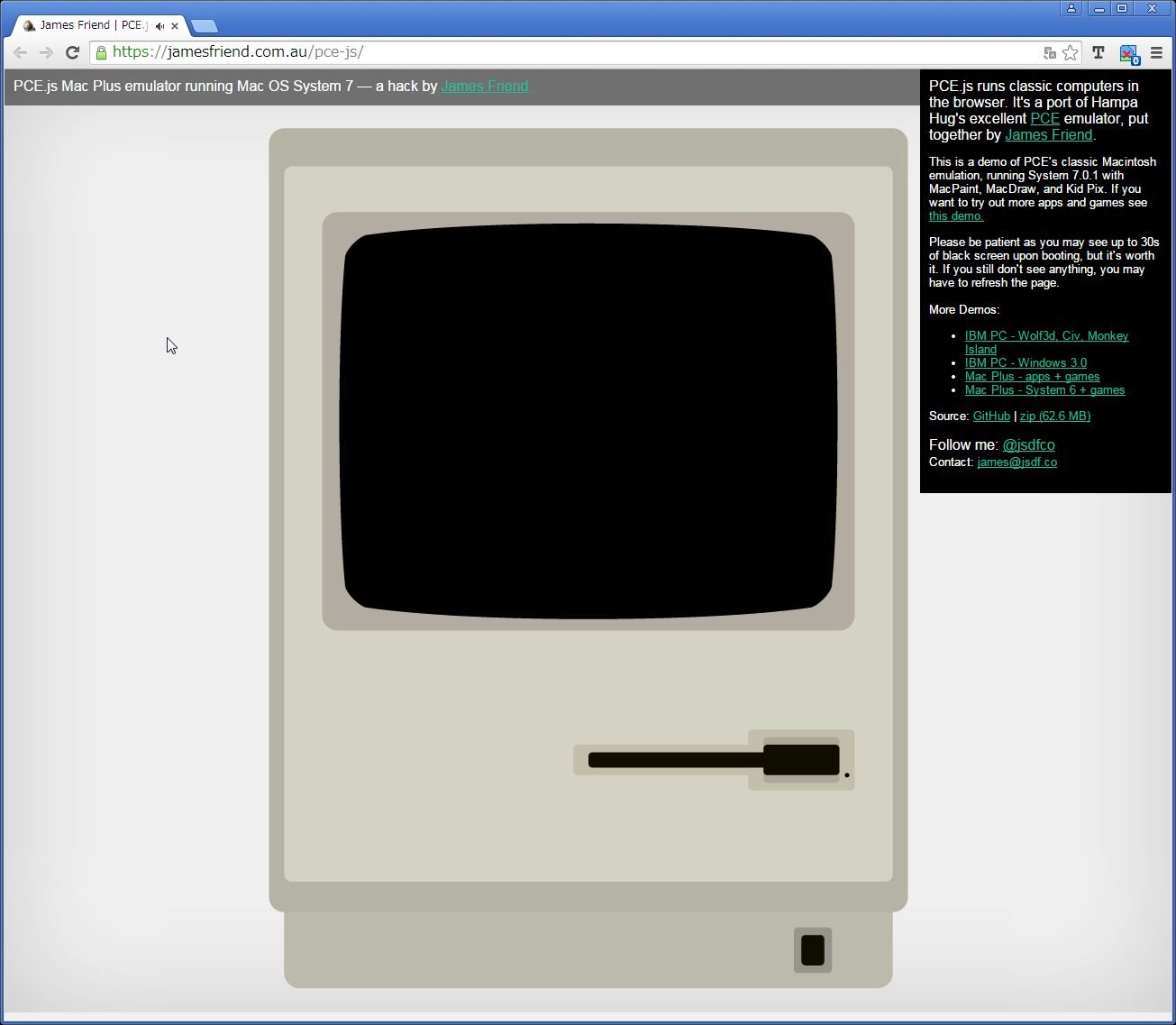

前回、Windows 95やMac OS 8をWebブラウザ上で利用出来るサービスを紹介したが、今回はWindows3.0やMacintosh System 7.0などを操作出来るJavaScriptのエミュレーター『PCE.js』を紹介する。

使用出来るOSごとにリンクが異なっていて、TOPページのようなものがないようなので、各OSごとのリンク先を以下に紹介する。